冬の風物詩「二十四日市」を歩こう!寒中散歩と高山の伝統工芸(小屋名しょうけ・宮笠・有道しゃくし)に触れる旅

高山市で毎年1月24日に開かれている市『二十四日市(にじゅうよっかいち)』をご存じですか?

市街地の商店街で開催される市で、多くの市民でにぎわいます。

今回は、昔から高山の人々に親しまれてきた「二十四日市」と、この市で販売される高山の伝統工芸品についてご紹介します!

二十四日市とは?

毎年1月24日に開かれる高山の冬の恒例行事で、高山市の中心地「本町商店街」と「安川商店街」で開催されます。

高山の冬の風物詩『二十四日市』は、高山市が観光地として有名になる前から脈々と続いている行事で、毎年多くのお客さんで賑わいます。

会場となるのは本町商店街と安川(やすがわ)商店街です。

当日は、本町1丁目(高山陣屋側)から4丁目(弥生橋付近)までが歩行者天国になり、さまざまな露店が並びます。安川商店街はアーケード通りの各店舗で特価セールが行われます。

二十四日市の様子(本町商店街/2024年)

二十四日市の様子(本町商店街/2024年)

二十四日市の様子(本町商店街/2024年)

二十四日市の様子(本町商店街/2024年)

※本記事中の「二十四日市」の風景画像は全て過去(2023年・2024年)に撮影したものです。

二十四日市の歴史と昔のようす

なぜ「二十四日市」というのでしょうか?そのはじまりや昔の市の様子について解説します!

二十四日市の発祥は江戸時代までさかのぼります。

もともとは旧暦の12月24日に開催されていた歳の市で、昔は上二之町で開かれていました。

江戸時代に活躍した高山の国学者・田中大秀は、自著の『飛騨年中行事記』に「こぶ(昆布)・みかん・はごいた(羽子板)・たつくり・数の子など正月用品が売られていた」と記しています。

現在の上二之町。かつてはここで二十四日市が行われていました。

現在の上二之町。かつてはここで二十四日市が行われていました。

明治時代に入り、日本の暦(こよみ)が旧暦から新暦へと切り替わった後も、周辺の農村では農事の都合上、旧暦の1月1日(=新暦の2月1日)を正月とし、その前日に「歳取り」を行っていたことから、新暦の1月24日に歳末の市が開かれていました。その名残から今も毎年1月24日に開催されています。

上二之町で開催されていた頃は、町筋の造り酒屋の店先を借りて行われ、農家からは農閑期に作られた薪炭・むしろ・蓑(みの)・ざる・笠などが、町からは塩ぶり・白砂糖・桶(おけ)類・金物類・酒などが並べられて販売され、当時も買い物客でにぎわったそうです。

Information

昭和初期の「二十四日市」の写真パネルを展示/飛騨高山まちの博物館

上一之町にある『飛騨高山まちの博物館」には、かつて上二之町で開かれていた頃の二十四日市の写真が展示されています。館内2階の⑦矢嶋西蔵(伝統行事コーナー)の中にありますので、興味がある方はぜひご覧ください。(入館は無料)

『飛騨高山まちの博物館』

【住所】〒506-0844 岐阜県高山市上一之町75

【TEL】0577-32-1205

現在の二十四日市

かつては歳の市だった二十四日市、今はどんな様子なのでしょうか。現在の姿をご紹介します!

本町商店街のようす(2024年)

本町商店街のようす(2024年)

時代の変化と共に人々の暮らしも現代風になり、新暦の1月1日に正月行事が行われるようになると、かつてのような「歳の市」としての役割は消えていきました。開催場所も、高山の中心地のアーケード商店街(本町通り・安川通り)へと移動し、二十四日市は「年に一度の冬の恒例行事」として生まれ変わりました。現在は、これら各商店街の主催で行われています。

売られるものも現代的になり、商店街の各店舗が自店の前に机を並べて特売品を販売したり、飛騨各地から地元グルメが出店したり、他県からも物産品などを売る露店が並びます。

ワゴンセールで掘り出し物を見つけるのも、二十四日市のお楽しみのひとつ。(本町商店街/2023年)

ワゴンセールで掘り出し物を見つけるのも、二十四日市のお楽しみのひとつ。(本町商店街/2023年)

二十四日市では日用品なども特価で販売されます。(本町商店街/2023年)

二十四日市では日用品なども特価で販売されます。(本町商店街/2023年)

最近は外国人観光客向けに英語の案内板も掲げられるようになりました。(本町商店街/2023年)

最近は外国人観光客向けに英語の案内板も掲げられるようになりました。(本町商店街/2023年)

地元のご年配のお客さんに人気。甘味の露店。(本町商店街/2023年)

地元のご年配のお客さんに人気。甘味の露店。(本町商店街/2023年)

地元グルメのお店も並びます。(本町商店街/2023年)

地元グルメのお店も並びます。(本町商店街/2023年)

その一方で、岐阜県の郷土工芸品に指定されている高山の伝統工芸品「小屋名(こやな)しょうけ」(久々野町 小屋名地区で作られている手編みのざる)、「宮笠(みやがさ)」(一之宮町で作られている手編みの笠)、「有道杓子(うとうしゃくし)」(久々野町で作られている手彫りの木杓子)も展示販売されます。

「小屋名しょうけ」を販売しているようす(本町商店街/2024年)

「小屋名しょうけ」を販売しているようす(本町商店街/2024年)

「宮笠」を販売しているようす(本町商店街/2024年)

「宮笠」を販売しているようす(本町商店街/2024年)

「有道しゃくし」を販売しているようす(本町商店街/2024年)

「有道しゃくし」を販売しているようす(本町商店街/2024年)

高山市民にとって二十四日市は、単に買い物のためだけでなく、ここに来ると地元の知人に会えるという楽しみもあります。コロナ禍が開けて最初の通常開催の時は、あちこちで「あれー久しぶりやな!」「まめ(元気)やったかな?」と再会を喜ぶ人々の声が響きました。

コロナ禍を終えて晴れて通常開催になった2023年の二十四日市のようす。立ち話に花が咲きます。(本町商店街)

コロナ禍を終えて晴れて通常開催になった2023年の二十四日市のようす。立ち話に花が咲きます。(本町商店街)

また最近は「郷土学習」の一環として、近隣の小学生が、先生に引率されて二十四日市の見学に訪れるようになりました。

宮笠を見学している子どもたち。(本町商店街/2023年)

宮笠を見学している子どもたち。(本町商店街/2023年)

Information

昔からの言い伝え「荒れる二十四日市」

実はこの二十四日市、地元では「荒れる二十四日市」と言われています。

というのも、昔から毎年この日は大荒れの天候になるからです。

例えば、ある年は大雪、またある年は氷点下10℃の厳寒日…等々。近年は温暖化の影響で晴れて温かい日もありますが、2024年は雪が降って寒かったですし、2023年は午前中晴れていたのに、午後から大寒波が襲来し吹雪になりました。

このように、当日は天候が荒れる可能性があります。防寒・防雪の温かい服装でお越しください!

二十四日市を楽しく歩くコツ

生まれも育ちも高山の筆者が、お買い物と散策のコツをお教えします。

①お天気情報をこまめにチェックして、天候に適した服装を

「荒れる二十四日市」です。天候の変化に対応できるよう、雪や寒さの対策を万全にしてお越しください。

凍結した道や雪道は足元が冷えて滑りやすいです。雪国仕様の靴を用意して履かれることをおすすめします。また、大雪や雪交じりの雨になることを想定して、念のため傘を持参されるといいです。

雪の日は傘があると雪よけになって便利です。(2024年)

雪の日は傘があると雪よけになって便利です。(2024年)

「二十四日市」当日の安川商店街にて。雪が降り始めると足元からじんじん冷えて寒いです。暖かくしてお出かけください。(2024年)

「二十四日市」当日の安川商店街にて。雪が降り始めると足元からじんじん冷えて寒いです。暖かくしてお出かけください。(2024年)

②現金をご用意ください!

商店街の店舗はキャッシュレス決済OKでも、二十四日市の露店は「現金のみ」のお店がほとんどです。

小銭(10円・100円・500円)や千円札を少し多めに用意しておくと、会計の時にスムーズに支払いができます。

寒い日は手がかじかむので、ササッと手早くお会計を済ませたいものです。(2024年)

寒い日は手がかじかむので、ササッと手早くお会計を済ませたいものです。(2024年)

③あると便利!マイバッグ

あちこちでお買い物をしていると、どんどん荷物が増えていきます。こんな時、買ったものをひとつにまとめて入れておける「マイバッグ」があると重宝します。

筆者が二十四日市で買った岐阜県産のイチゴ。左端にチラッと写っているのは私のマイバッグです。(2024年)

筆者が二十四日市で買った岐阜県産のイチゴ。左端にチラッと写っているのは私のマイバッグです。(2024年)

④地元グルメもたくさんあります!

五平餅・だんご・地元人気店のスイーツ・飛騨の駄菓子・川魚の塩焼き・甘酒・飛騨牛・手作り弁当…などなど。飛騨地方の美味しいグルメも数多く出店します。

この日しかお目にかかれないグルメやお買い得品がありますので、散策の合間にちょっと一休みして味わってみたり、お土産に買っていくのも楽しいです。

(※ゴミのポイ捨ては厳禁ですのでご注意ください)

高山のみだらしだんごは香ばしい醤油味です。写真はヨモギ入りのだんご。(2023年)

高山のみだらしだんごは香ばしい醤油味です。写真はヨモギ入りのだんご。(2023年)

飛騨地方の五平餅(ごへいもち)は「えごま」(地元では「あぶらえ」と呼んでいます)のタレが用いられます。こうばしくて美味しいですよ!(本町商店街/2023年)

飛騨地方の五平餅(ごへいもち)は「えごま」(地元では「あぶらえ」と呼んでいます)のタレが用いられます。こうばしくて美味しいですよ!(本町商店街/2023年)

⑤時間はちょっと早めを心がけて

開催時間は10時〜17時となっていますが、売り切れと同時に閉店する露店があったり、天候によっては早めに切り上げることもあるので、お買い物や雰囲気を楽しむなら、15時頃までには現地に行かれることをおすすめします。

雪をかぶっている招き猫。本町2丁目にて。(2024年)

雪をかぶっている招き猫。本町2丁目にて。(2024年)

⑥商店街にあるおもしろいもの

商店街のあちこちにおもしろいものがあります。(写真右上から時計逆回りで)

①十六銀行高山支店前にある「さるぼぼベンチ」(安川商店街)

②琴高台(きんこうたい)屋台蔵の横にある「琴高童子」の像(本町商店街)

③アーケードの歩道に埋め込まれた道案内(本町商店街)

④アニメ『氷菓』の登場人物・千反田えるがモデルの「飛び出しえるちゃん」(本町商店街)

…などなど。散策しながら見つけてみてください!

また、安川商店街には顔出しパネルが全部で6つあります。旅の思い出に記念撮影してみませんか?

安川商店街を歩けば、すぐに見つけられますよ!

安川商店街を歩けば、すぐに見つけられますよ!

⑦民藝ファンにおすすめ!ぜひ触れてほしい飛騨の郷土工芸品

本町2丁目にて「小屋名しょうけ」「宮笠」「有道しゃくし」の各保存会の皆さんが出店します。地元の人でもなかなかお目にかかれない作り手さんと、直接お話をうかがいながら実物を手に取ることができる、またとない貴重な機会です。

小屋名しょうけ保存会による実演のようす。作業の過程を間近で見学することができます。(本町商店街/2023年)

小屋名しょうけ保存会による実演のようす。作業の過程を間近で見学することができます。(本町商店街/2023年)

(本町商店街/2024年)

(本町商店街/2024年)

筆者が購入した宮笠。実は飛騨では、令和時代の今も「笠」は日用品です。日よけ・雨雪よけになり、軽くて通気性もいいので、農作業やガーデニングはもちろんのこと、夏の草刈り、犬の散歩、冬の雪かき等で大活躍。通年ぼうし代わりにかぶっている人もいるくらい人気のアイテムです。最近では観光客からの問い合わせも多いそうです。

(本町商店街/2023年)

(本町商店街/2023年)

小屋名しょうけ。これも飛騨では台所道具として昔から使われてきました。筆者の家でも赤飯を作るとき、洗ったもち米の水切りにしょうけを使ってきました。

(本町商店街/2023年)

(本町商店街/2023年)

有道しゃくし。これも昔から鍋物の汁をすくうのに使われてきた台所道具です。持ち手が熱くならず、あたりが柔らかいので鍋を傷つけません。使い込むごとに味わいがでてきます。

『二十四日市』

【日時】毎年1月24日

【場所】本町通り・安川通り

【時間】10時~17時

【アクセス】高山駅から徒歩10分

※この日、本町通りは車両通行止めになります。お車でお越しの方はご注意ください。近隣の有料駐車場をご利用ください。

<二十四日市の詳細と各商店街についてはこちら>

二十四日市を見逃した方はこちら!人気工芸品の制作実演が見られる「飛騨高山まちの体験交流館」

高山の民芸品の作り手さんや伝統工芸の職人さんと直に触れ合うことができる施設です。

「二十四日市」の日以外でも、高山の民芸品や伝統工芸品に触れてみたいとき、ぜひ訪れて欲しいのが『飛騨高山まちの体験交流館』です。

ここは、市民や観光客の交流の場として、また、伝統文化や地場産業の振興を図ることを目的として建てられた施設で、高山の伝統工芸の実演が見学できたり、実際に製作を体験することができます。(入場は無料)

ここで見学や体験ができるメニューは、二十四日市でご紹介した「小屋名しょうけ」「宮笠」「有道しゃくし」の他に、「一位一刀彫」「さるぼぼ」「木版画のランプシェード」「組紐(くみひも)」「筆ペン文字アート」「竹ランプ」「土人形絵付け」などがあります。(※体験は有料です)

「木版画のランプシェード」の体験コーナー。高山は昔から木版画が盛んで「飛騨版画」と呼ばれています。筆者が子どもの頃(昭和時代)は、小中学校の図工や美術で毎年必ず木版画の授業があり、幼いころから木版画に親しんできました。高山市では毎年「版画年賀状コンクール」が開かれています。

「木版画のランプシェード」の体験コーナー。高山は昔から木版画が盛んで「飛騨版画」と呼ばれています。筆者が子どもの頃(昭和時代)は、小中学校の図工や美術で毎年必ず木版画の授業があり、幼いころから木版画に親しんできました。高山市では毎年「版画年賀状コンクール」が開かれています。

※体験メニューの詳細や体験費用についてはこちらをご参照ください。

※実演や体験ができる日はメニューによってそれぞれ異なります。スケジュールはこちらからご確認ください。

上一之町側の入口(正面)

上一之町側の入口(正面)

『飛騨高山まちの体験交流館』

【住所】〒506-0844 岐阜県高山市上一之町35-1

【TEL】0577-70-8290

【開館時間】体験交流館 9:00~19:00/交流広場 9:00~21:00

【休館日】無休(臨時休館あり)

【入館料】無料

【駐車場】無(近隣の有料駐車場をご利用ください)

上二之町側の入口(手前の門をくぐった先が「交流広場」です)

上二之町側の入口(手前の門をくぐった先が「交流広場」です)

- シモハタエミコ

- 「ものづくり」が好きな人・興味がある人におすすめのスポットです。お一人様でも大丈夫です。メニューによって実演&体験日が異なるので事前の確認が必要ですが、もしも気になるメニューに出会えたら、ぜひ旅の記念に体験してみてください!

Information

散策中の休憩場所にピッタリ!交流広場内にあるカフェ「Cafe TAKAYAMA TERRACE」

「飛騨高山まちの体験交流館」の交流広場の一角にあるカフェで一休み。旧森家の醤油蔵を活用した店内で、高山の食材を使ったピザトーストや味噌トースト、お米のロールケーキ等がいただけます。ちょっと一休みしたい時、小腹が空いた時に、ぜひご利用ください!

私が食べたのは「味噌トースト」。高山市の老舗・日下部味噌醤油醸造さんの味噌を使っています。右は朴葉味噌風の甘めなテイスト。左はこってり濃厚な味わいでチーズとピッタリ。パンと味噌という意外な取り合わせでしたが美味しかったです!

私が食べたのは「味噌トースト」。高山市の老舗・日下部味噌醤油醸造さんの味噌を使っています。右は朴葉味噌風の甘めなテイスト。左はこってり濃厚な味わいでチーズとピッタリ。パンと味噌という意外な取り合わせでしたが美味しかったです!

職人技に感動!高山の伝統工芸をご紹介します

飛騨高山まちの体験館での実演シーンを織り込みながら「小屋名しょうけ」「宮笠」「有道しゃくし」について解説します。さらに国の無形民俗文化財に指定されている「江名子バンドリ」についてもご紹介します。

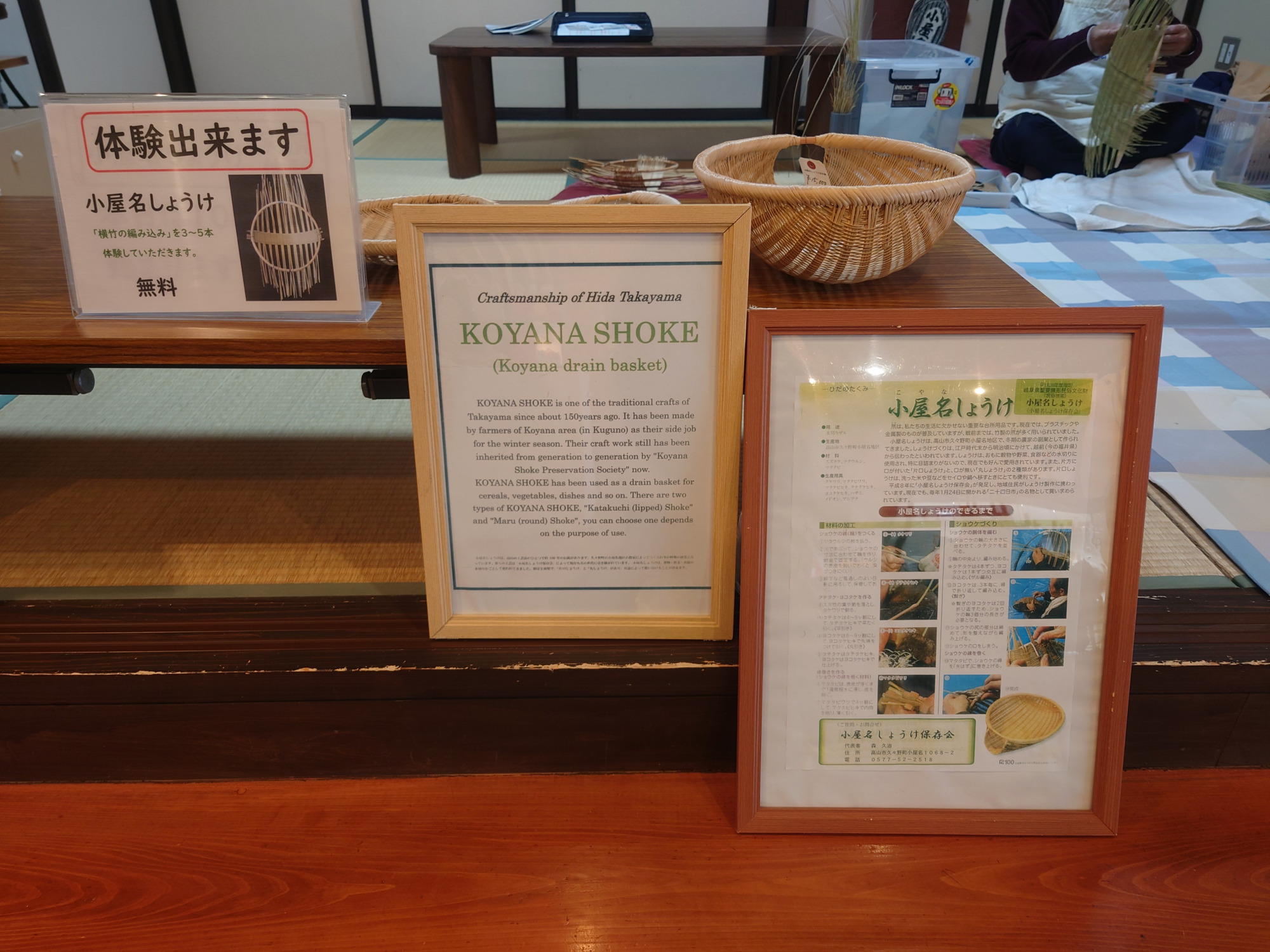

①小屋名しょうけ

久々野町小屋名地区で古くから作られている手編みのざるです。昔、農閑期に越前(福井県)へ出稼ぎに行った小屋名の男性たちが、竹細工のざるの作り方を習得し、帰郷後に地元でも作るようになったのが始まりといわれています。 しょうけは、野菜の水切りや米あげをする台所用品として、飛騨地方では日常的によく使われてきました。底と胴が一体となった浅い楕円形をしていて、口のある「片口しょうけ」と口のない「丸じょうけ」の2種類があります。

材料はスズタケ、マタタビ、ツタウルシです。製作道具には古くなった鎌(かま)や鉈(なた)を加工した手作りの道具を使い、竹を輪に固定して縦に竹を入れながら丹念に編み上げて製作します。しょうけの洗練された美しい網目に心惹かれ、飾り物やインテリアとして使う人も多いです。

大正時代の最盛期には65戸で年間3,000個近く生産していた小屋名しょうけも、時代の流れと共に作り手も生産数も減っていきました。やがて平成に入り「このままでは伝統が途絶えてしまう」という危機感が高まり、1996年には小屋名地区の住民が結集して「小屋名しょうけ保存会」を発足。しょうけ作りの技術の保存と継承に力を入れています。

二十四日市の店頭に並べられた小屋名しょうけ。(本町商店街/2023年)

二十四日市の店頭に並べられた小屋名しょうけ。(本町商店街/2023年)

しょうけ作りの作業場は、昔はどこの家庭にもあったという囲炉裏(いろり)端だったそうです。家族が囲炉裏をぐるりと囲む団らんのひとときに、農閑期の手仕事として代々作られてきた小屋名しょうけ。現在は、保存会が開く講習会に人々が集い、しょうけ作りの全工程と技術を伝授しています。

②宮笠

一之宮町に300年以上前から伝わる笠で、「天和2年(1682年)に美濃国郡上郡(現在の岐阜県郡上市)より伝授された」と言い伝えられています。以降、冬の農閑期に脈々と作られてきました。

宮笠の材料は、ヒノキ(檜)とイチイ(櫟・飛騨地方では「一位」とも表す)の木です。これらの木々を薄く剥いで短冊状にした材料(ヒデ)を編みこんで作ります。赤っぽい色をしているイチイと白っぽい色のヒノキの色目を生かしながら織りなしていく網目が美しく、日用品でありながら、芸術性の高さも特徴です。

戦後の最盛期には100戸ほどあった作り手も、時代の変化と共に減少していき、材料の調達から販売までの一連の作業ができる人が地区で一軒になってしまいました。そこで「宮笠の伝統を途絶えさせてはいけない」という一之宮町民の強い思いから、技術の伝承を目的に2010年に「宮笠愛好会」が立ち上がり、その後、2016年には「宮笠保存会」が発足。

宮笠を後世に残すべく、技術の継承と普及活動に尽くしています。

二十四日市の店頭に並べられた宮笠。(本町商店街/2023年)

二十四日市の店頭に並べられた宮笠。(本町商店街/2023年)

様々な種類がある宮笠のなかでも「蝉(せみ)笠」と呼ばれる独特の編み方の笠は、デザイン的に非常に素晴らしく、随筆家・白洲正子氏は著書『日本のたくみ』の「白木の芸ー飛騨の職人衆」の中で、その模様の美しさに感心したと語っています。

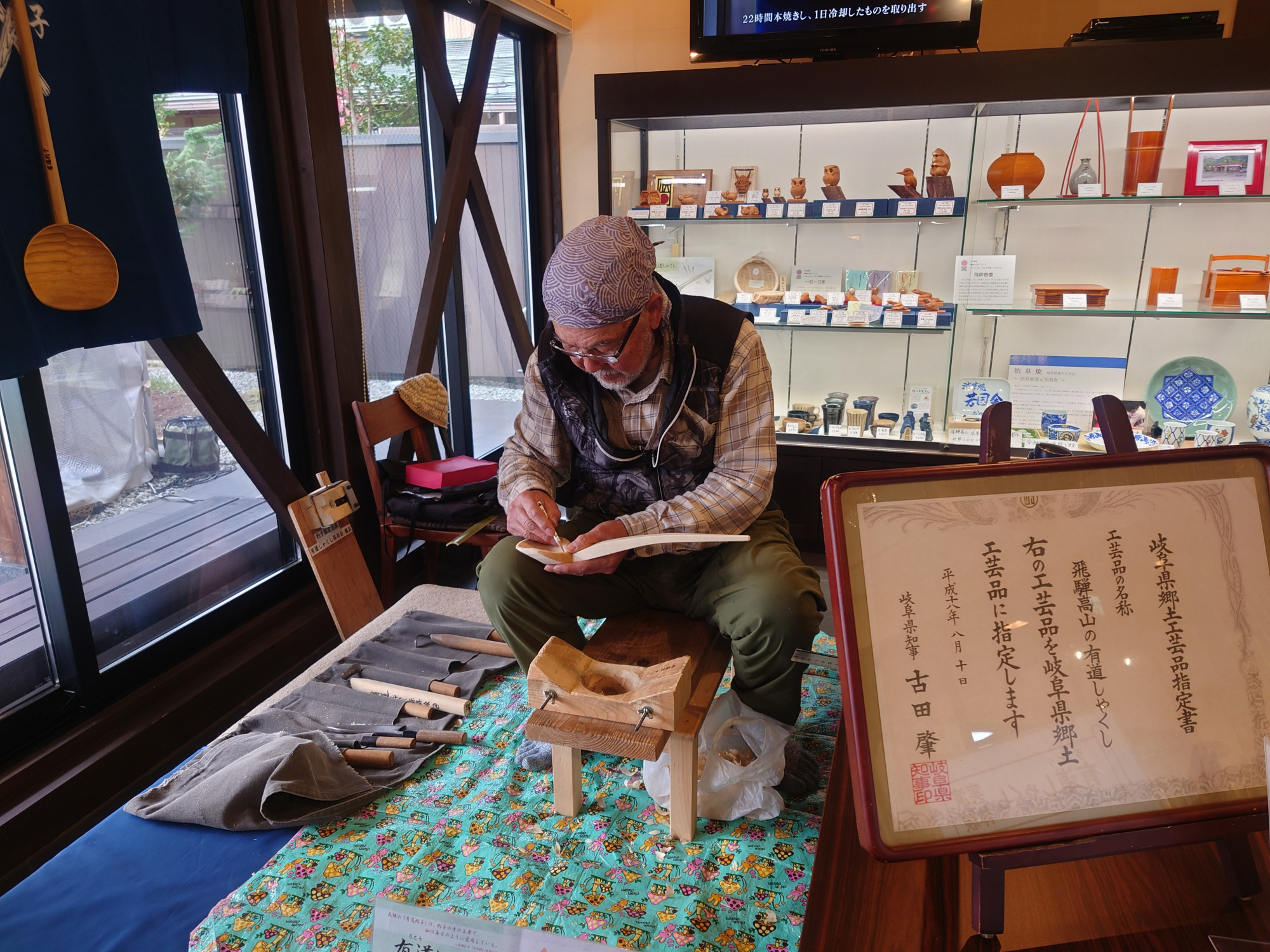

③有道しゃくし

有道しゃくしは、久々野町の東部にかつてあった有道地区で作られてきた木杓子です。その歴史は古く、江戸時代に神社仏閣の建築にあたってきた大工の庄五郎が、京都へ働きに出た際に杓子作りの技を習得して戻り、有道地区に伝えたのが発祥といわれています。

冬の農閑期の農家の収入源として、昭和時代の半ば(戦後)まで作られてきました。しかし、高度経済成長によって人々の生活環境が大きく変化すると共に、集落を離れて町へと移り住む世帯が増え、昭和42年(1967年)には有道地区の全戸が離村。これを境に有道しゃくしも姿を消したのでした。

やがて時代が流れて平成に入ると、久々野町民の間で、町の大切な伝統工芸が消滅してしまうことへの危惧が高まり、2001年に「有道しゃくし保存会」が結成されました。その後は、保存会の尽力により、有道しゃくしの保存と技術の継承が進められています。

二十四日に店頭に並べられた有道しゃくし。(2023年)

二十四日に店頭に並べられた有道しゃくし。(2023年)

随筆家・白州正子氏は、著書『日月抄』の中で「飛騨の有道杓子は、杓子の中の王様で、私は毎日のように愛用している」と語っています。また別の著書『日本のたくみ』では「白木の芸-飛騨の職人衆」という随筆の中で、当時、有道杓子の最後の職人となった人物を訪ね、実際にお話をうかがった時のことを記しています。

【特別編】江名子バンドリ

最近は「二十四日市」に出店していませんが、以前は毎年実演販売を行っていました。国の無形民俗文化財に指定されている飛騨高山の伝統民具です。

「江名子(えなこ)バンドリ」とは、稲の藁(わら)を主な材料として製作された雨具で、世間一般では「蓑(みの)」と呼ばれているものです。バンドリとは飛騨地方の方言で小動物の「ムササビ」を指します。この蓑(バンドリ)を着用したときの後ろ姿が、ムササビが飛んでいる姿に似ているところから、そう言われるようになりました。また、江名子村(現在の高山市江名子町)で作られてきたことから「江名子バンドリ」と名付けられています。

江名子バンドリの歴史は古く、江戸時代初期に瀬戸の陶工・加藤源十郎が江名子村に移り住んだ際、村人に製法を伝授したのが始まりと伝えられています。

江戸時代からすでに、江名子バンドリは「夏は涼しく冬は温かく、軽くて動きやすい」ことから高級雨具として人気が高く、冬の農閑期の収入源として集落の人々の暮らしを支えてきました。大正時代末には120戸の農家が、一冬に各戸で100~200枚のバンドリを作ったと記録されています。最盛期には地元はもとより、愛知・三重・滋賀・兵庫・長野など他県にも出荷するほどの人気ぶりでした。

しかし、戦後・昭和30年代に入ると、ビニールやゴム製の合羽(かっぱ)が流通するようになり、バンドリの需要は急激に減少。作り手も一気に減ってしまい、存続の危機に陥りました。

このままでは、江戸時代以来ずっと守りぬいてきた技術が廃れてしまう…と危機感を抱いた町民有志が立ち上がり、1993年に「江名子バンドリ保存会」を結成。1995年には高山市の無形民俗文化財に指定されたことが契機となり、地元の江名子町でバンドリの製作技術の伝承に努めてきました。2007年には国の無形民俗文化財にも指定されています。

二十四日市には毎年出店して実演販売を行っており、バンドリを試着したお客さんから「軽くて動きやすい」と人気を集めていました。(2023年と2024年は出店していません)

江名子バンドリは古くから「門外不出、専売特許の伝統の技術」であり、集落の外には出さない秘密の製作技術だったため、後継者の一般公募をしてきませんでした。しかし、作り手にも高齢化の波が押し寄せ、時代の流れと共に人々の暮らしや町の様子も大きく様変わりしていくなか、江名子町内で後継者を確保するのは非常に難しいのが現状です。

バンドリの製法と技術をどう後世に継承していくのかが、大きな課題となっています。

江名子バンドリの製造方法を記録した貴重なビデオ。「飛騨高山まちの博物館」2階の⑥矢嶋文庫蔵で見学することができます。

江名子バンドリの製造方法を記録した貴重なビデオ。「飛騨高山まちの博物館」2階の⑥矢嶋文庫蔵で見学することができます。

まとめ

冬の伝統行事・二十四日市、いかがでしたでしょうか?

毎年「荒れる二十四日市」になるというのに、どんなに寒くても雪が降っても、ついつい出かけてしまう魅力がこの市にはあります。

今回ご紹介した伝統工芸品は、発祥は江戸時代ですが、そのとき外部から持ち込まれた製法に、飛騨で縄文時代から受け継がれてきた「編み」や「彫り」の技がミックスされて発達し、素朴だけど品があって美しく機能的な飛騨地方独特の工芸品へと昇華していきました。それらを私たちは日用品として日々の生活の中で使っています。伝統の技は、決して遠い昔のものや特別なものではなく、私たちの身近なところに普通に存在しているのです。そこが飛騨高山のいいところだと思います。

高山の「昔から変わらないもの」と「新しいもの」が交錯する二十四日市へ。冬の飛騨高山の雰囲気を味わいに、あなたも歩いてみませんか。

2024年の二十四日市にて

2024年の二十四日市にて

今回ご紹介したスポットはこちら

Google Mapの読み込みが1日の上限回数を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください

参考文献

●「高山市史編纂資料 第8号の2 高山市史 近代・現代編(下)」高山市教育委員会

●「高山市史編纂資料 第9号の2 高山市史 高山祭・民族文化編(下)」高山市教育委員会

●「大正懐昔 飛騨高山庶民生活資料 ―写真で見る当時の町並、風俗―」須田圭三

●「日本のたくみ」白洲正子(新潮文庫)

●「日月抄」白洲正子(世界文化社)

ライタープロフィール

- シモハタエミコ

- 生まれも育ちも飛騨高山。生粋の飛騨弁ネイティブです。お車だけでなく公共交通機関で高山に来てくださった方も楽しめる観光情報を中心にお伝えしています。また、ニッチなお散歩コースもご紹介します。

二十四日市で買った我が家の宮笠、冬の雪かき&夏の野良仕事で大活躍しています。通気性がいいので暑い日のお散歩にもおススメですよ!