【2025年最新版】五酒五感、高山で味わう極上の一杯

岐阜県高山市。

北アルプスの山々に抱かれたこのまちは、歴史ある町並みと自然の恵みに満ちた観光地として知られています。

しかし、実はもうひとつの魅力があるのをご存じでしょうか?

それは――「酒」。

高山市では、日本酒はもちろん、クラフトビール、ウイスキー、ワイン、そして珍しいレモンリキュールまで、五つの種類のお酒が地元で造られています。

これほど多彩な「地酒」を、ひとつの市で飲み比べできる場所は全国でも極めて珍しいのです。

江戸時代から続く酒蔵で仕込まれる伝統の日本酒。

地元の湧き水と地元産麦芽でつくられるクラフトビール。

標高の高い気候を活かしたフルーティなワイン。

高原育ちの果実で造る香り高いリキュール。

そして、こだわりの蒸留で仕上げる個性豊かなウイスキー。

高山市には、お酒そのものはもちろん、その背景にある風土・技術・人の想いまでも味わえる豊かな酒文化があります。

五酒五感、#飛騨高山 で味わう極上の一杯

水が違う、米が違う、味が違う。だから飛騨高山の日本酒は旨い!

歴史ある7つの酒蔵を巡る

北アルプスの清らかな雪解け水。

飛騨の山々に育まれた、旨み豊かな酒米。

そして、伝統の技と現代の感性が融合する杜氏たちの手仕事――。

岐阜県高山市は、自然と人がつくる極上の日本酒のまちです。

現在、市内には歴史ある7つの酒蔵が軒を連ね、いずれも徒歩圏内で巡れるという珍しい街並が広がっています。

江戸時代の風情が色濃く残る「古い町並」では、各酒蔵で試飲も可能。

香り、味わい、喉ごし…一つひとつ異なる個性が、旅の感動をより深く彩ります。

「高山の日本酒はレベルが高い」と、全国の酒好きからも密かな支持を受けるその味を、ぜひ現地で体感してください。

観光の合間に立ち寄るも良し。

日本酒を主役にした「酒旅」として巡るも良し。

高山ならではの“飲み比べ体験”でお気に入りの1杯をぜひ見つけてみてください。

飛騨高山の酒蔵

- 有限会社舩坂酒造店

- 江戸時代末期より約200年以上、飛騨高山の「古い町並」で酒造りを営む酒蔵。季節の日本酒や飛騨一円のお土産品が購入できる「直売売店」…

-

- 詳細を見る

- 原田酒造場

- 安政二年(1855年)創業、蔵人が守り継承する日本酒蔵「原田酒造場」。古い町並にあり、杉玉や重厚な外観、タイムスリップしたかのような…

-

- 詳細を見る

- 平瀬酒造店

- 元和9年(1623)創業。390有余年・15代続く老舗酒蔵「平瀬酒造店」。国の基準を満たす特定名称酒(吟醸酒・純米酒・本醸造酒)…

-

- 詳細を見る

- 平田酒造場

- 酒造りのコンセプトは、酒は育てるもの「平田酒造店」。平田家は「打保屋(うつぼや)」の屋号で、明和6年(1769年)にびんつけ油・…

-

- 詳細を見る

- 老田酒造店

- 江戸享保年間1720年創業「老田酒造店」。その古い時代より、飛騨高山の地で「辛口」の酒を造ってきました。代表銘柄「鬼ころし」は地…

-

- 詳細を見る

- 二木酒造

- 二木酒造の創業は元禄8年(1695年)と記されております。飛騨の地が幕府直轄地となり、幕府から高山城廃却の命令が出されたころでし…

-

- 詳細を見る

- 川尻酒造場

- 熟成古酒専門の造り酒屋で、お米は全て飛騨産の酒米「ひだほまれ」を使用し、精米から全て行う手造りの蔵元です。

-

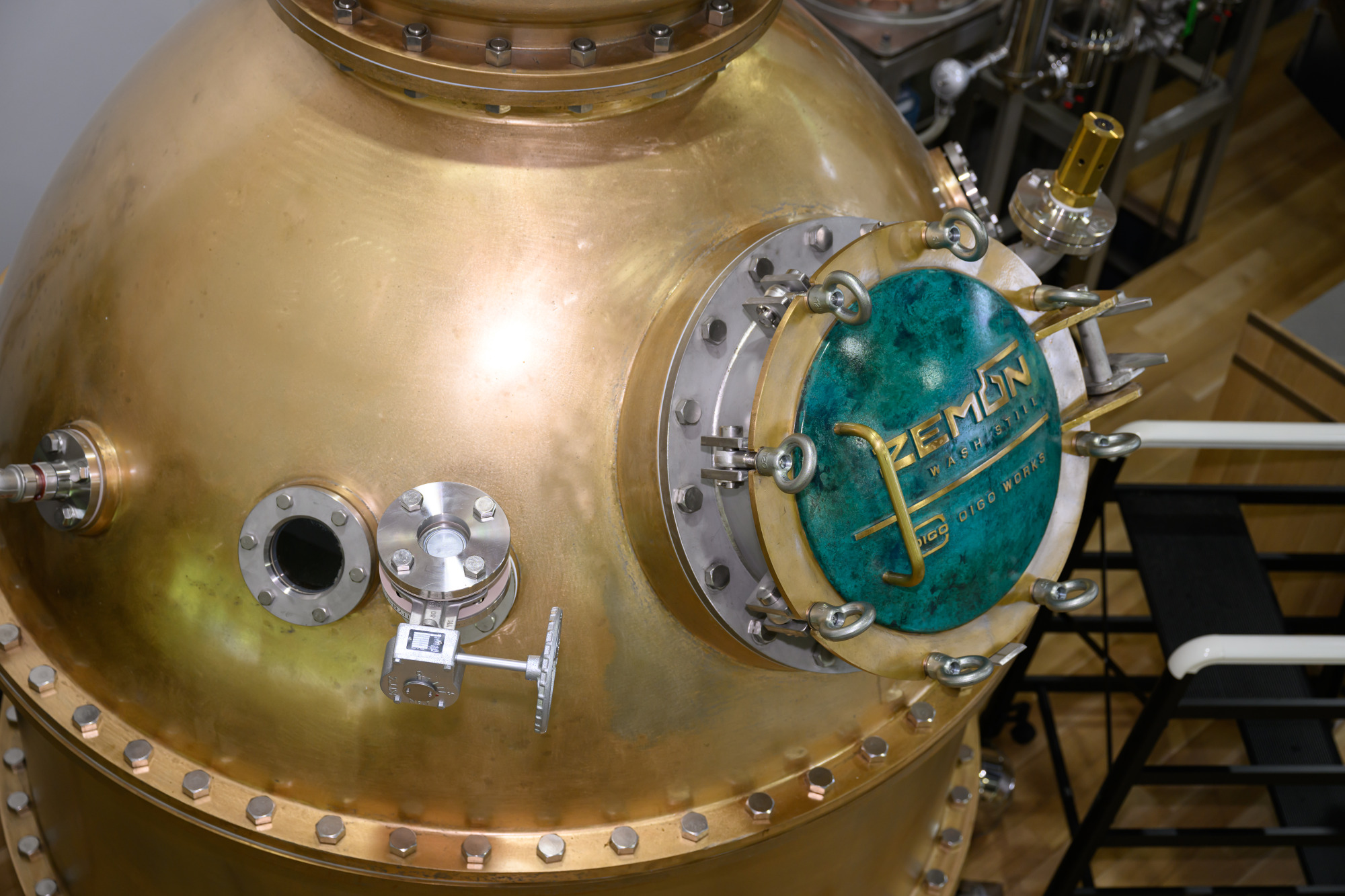

岐阜県初!ウイスキー専門の蒸留所「飛騨高山蒸溜所」

岐阜県高山市・高根町。

北に乗鞍岳、南に御嶽山を望む標高約1,000mのこの地に、2023年春、岐阜県初のウイスキー専門蒸留所「飛騨高山蒸溜所」が誕生しました。

その舞台となったのは、地域の子どもたちが学び育った旧高根小学校。

静かな森に抱かれたこの場所が今、ウイスキーという新しい命を宿す場へと生まれ変わっています。

飛騨山脈の清らかな水、湿潤で豊かな自然環境、そして四季折々に変化する気温と湿度。

すべてが、ウイスキーの熟成にとって理想的な条件を備えています。

体育館は蒸留棟に。校長室は樽の貯蔵庫に。そして教室はゲストを迎える空間に。

当時の机や椅子、廊下の空気感もそのままに、小学校であった記憶を大切に残した設計は、訪れる人々の心を温かく包みます。

そして、蒸溜所のもう一つの挑戦が「オール岐阜ウイスキー」。

岐阜県産の大麦、飛騨の水、飛騨産の樽。原料・水・樽すべてが岐阜産の一本をつくり出す、全国でも希少な取り組みです。

「地域の宝を、もう一度輝かせたい」。

そんな想いから始まった飛騨高山蒸溜所は、今、世界に誇れる“地域再生型ウイスキー蒸留所”として注目されています。

ただ飲むだけではない。

ここに訪れることが、感動そのものになる――そんな特別な体験が、あなたを待っています。

⼀般の⾒学会の開催につきましては随時公式SNSなどでお知らせしています。(Instagram公式アカウント https://www.instagram.com/hidatakayama_distillery/)

それ以外での見学はできませんのでお気を付けください。

※飛騨高山蒸溜所内で製造されたウイスキーは現在熟成中になり販売はしておりません。「シングルモルトジャパニーズウイスキー」の販売開始は2026年を予定 しております。

| 名称 | 飛騨高山蒸溜所 |

| 住所 | 岐阜県高山市高根町下之向164-2 |

| 電話番号 | 0577-32-0016(有限会社舩坂酒造店) |

| 公式サイト | https://www.whisky-hida.com/ |

注目ポイント

- 校舎を利用したウイスキー作り

- 廃校となった旧高根小学校を新事業で見事に再生。当時の机や椅子、廊下の空気感もそのまま残されています。

-

- 地域に宿る「宝物を守る気持ち」を継承

- 「小学校最後の日」に子どもたちが書いた黒板のメッセージは長年消されることなく、現在も保存されています。

-

- 雄大な自然に囲まれた環境

- 高根第二ダムのそばにあり、季節を問わず深い霧が発生する湿潤な地域。ウイスキーの香味を花開かせる貯蔵熟成に適した、理想的な環境です。

-

飛騨の丘に生まれた、小さなワインの処方箋「HIDA TAKAYAMA WINE APOTHECARY」

2023年夏、岐阜県高山市・久々野町の丘の上に、飛騨地方初となるワイナリーが誕生しました。

その名は 「HIDA TAKAYAMA WINE APOTHECARY(飛騨高山ワインアポセカリー)」。

標高800メートルの冷涼な地、久々野町小坊地区で栽培されるのは、シャルドネなどの欧州系ブドウ(ヴィニフェラ種)。

ブドウ栽培と醸造の両方を自ら手がける、自社一貫型の本格ワイナリーとしては、岐阜県で初めての挑戦です。

このプロジェクトを支えるのは、元鉄道研究員の北海道出身の夫と、飛騨高山出身の薬剤師である妻。

ワイン好きが高じて「より良いワインをつくる場所」ではなく、「飛騨だからこそ意味のあるワインをつくること」を選んだ二人。

「食文化の豊かなこの地に、新たな一杯を添えたい」という想いが、すべての原点です。

耕作放棄地を再生し、過去15年の気候データを分析。

飛騨地方も温暖化の影響により、ワイン用ブドウの生育に適した気候へと変わりつつあります。

小坊地区は、シャルドネの本場ブルゴーニュやシャンパーニュ、また国内の長野県・北海道と同等の気候帯に分類され、自然の可能性に満ちた土地です。

「Apothecary(アポセカリー)」とは、古い英語で“薬局”や“貯蔵庫”を意味します。

経営母体が調剤薬局であり、薬剤師である妻の職業から名付けたこの言葉には、

“心と体に効くような、やさしく沁みわたるワイン”を届けたいという願いが込められています。

ブランドロゴは、高山在住のデザイナー・稲越昭太郎氏によるもの。

乗鞍岳を浮かべたワイングラスと、その周囲に飛ぶ「ホシガラス」は、自然と貯蔵、そして記憶のシンボル。

ブランドラベルを含め、ワインの世界観すべてが丁寧にデザインされています。

この地、この風土、この想いだからこそ生まれる一杯。

飛騨高山でしかできないワインを、あなたの時間に添えてみませんか?

| 名称 | HIDA TAKAYAMA WINE APOTHECARY(飛騨高山ワインアポセカリー) |

| 住所 | 岐阜県 高山市久々野町大西 |

| 公式サイト | https://hidawine.co.jp/ |

注目ポイント

- ワインとともに歩む、夫婦の小さな奇跡

- 北海道出身で鉄道会社の研究員を していた夫と 飛騨高山出身で 薬剤師の妻の夫婦2人が 営む小さなワイナリーです。

-

- ワインのぶどう作りに適した環境

- 畑のある久々野町小坊地区は、アメリン&ウィンクラーの気候区分。シャルドネの栽培で有名なブルゴーニュ地方やスパークリングワインで有名なシャンパーニュ地方と同じ気候区分です。

-

- 濃厚なブドウ果汁

- ブドウを圧搾して得られた果汁を低温で数時間置き、不純物を沈殿させた後に上澄みの果汁に酵母を加え、品種別にステンレス樽で発酵させ、熟成させます。

-

「驚きは香りから始まる」──飛騨のリキュール専門製造所「飛騨クラフト」

日本列島のほぼ中央、山々に抱かれた飛騨高山。

この地に、果実と真摯に向き合いながらリキュールづくりを行う、小さな専門製造所があります。

その名も「飛騨クラフト」。

ここでは、全国から選び抜かれた旬の国産果実と、飛騨の大自然が育む湧き水を使い、果実そのものの風味を最大限に活かしたリキュールが、一本一本丁寧につくられています。

目指しているのは、「飲んだ瞬間、香りで驚く」そんな体験。

それは決して派手な驚きではなく、ふと立ち止まって深呼吸したくなるような、記憶に残る香り。

その一滴には、果実の命とつくり手の情熱が、ぎゅっと詰まっているのです。

飛騨クラフトのリキュールに使われる果実は、すべて「皮まで安心して食べられる」高品質な国産フルーツ。全国各地の生産者を訪ね歩き、育て方や想いに直接触れた上で、納得のいくものだけを厳選しています。

使用するのは、果実がもっとも美味しい「旬」のタイミングだけ。冷凍保存は一切せず、届いたその日に手作業で皮をむき、果汁をしぼり、すぐに仕込みへ。時間との勝負です。

果汁は“一番しぼり”のみを使用。二番搾り以降に混じる雑味を避け、果実のピュアな味と香りだけを抽出します。さらに香料や着色料などの添加物も加えません。

人工的な補完ではなく、果実自身が持つ力を、最大限に引き出す。それが飛騨クラフトのこだわりです。

リキュールの風味を決める、もうひとつの重要な要素。それが水です。

飛騨クラフトでは、飛騨の山奥・タンナカ高原にある原生林の中から湧き出る、特別な水を使用しています。この地域は、世界遺産・白神山地に次ぐ、日本第二位のブナの原生林を有し、自然の浄化作用によって磨き抜かれた湧き水が豊富に存在します。

その水は通年12℃を保ち、3ヶ月腐らないと言われるほどの清浄さと安定性を持ちます。この不思議な水が、果実の香りや味わいをふわりと包み込み、角のないやわらかな飲み口を生み出してくれます。

この湧き水を贅沢に使うため、製造は果実の旬の時期に合わせた「季節限定・小ロット生産」。

一度に大量にはつくれませんが、だからこそ、ひとつひとつに想いを込めて向き合えるのです。

飛騨クラフトのリキュールを口にした瞬間、多くの人がまず驚くのは「香りの強さと繊細さ」です。

それは決して香料では出せない、果実そのものが持つ力。そして、自然と真摯に向き合い続けてきたからこそ得られる香りです。

そして、やさしく広がる果実の甘みと、余韻のなかに感じる湧き水の柔らかさ。

自然に寄り添った製法が、飲む人の五感にそっと語りかけます。

四季折々の果実の“旬”を、そのまま瓶の中にとじこめたようなリキュール。

その一杯が、誰かの特別なひとときになりますように──。

飛騨クラフトのものづくりは、今日も静かに、けれど情熱を込めて続いています。

| 名称 | 飛騨クラフト(有限会社森瓦店) |

| 住所 | 岐阜県高山市千島町376番地 |

| 電話 | 0577-33-0018 |

| 公式サイト | https://liqueurmori.base.shop/ |

注目ポイント

- 皮まで安心して食べられる果実

- 安心安全で美味しいものを日本全国から探し出し、実際に生産者にお会いして、その想いをお聞きし、納得した原材料だけを使っています。

-

- 手作業だからこそ

- 果実は、機械で加工すると雑味まで入ってしまいます。雑味を極限まで入れないよう、ひとつひとつ丁寧に手作業で。果汁は一番しぼりのみを使用。

-

- 身体に優しいコーラ

- 天然のスパイスと飛騨産の薬草をブレンドしたどこか懐かしい味わいのクラシックコーラです。

着色料や人工甘味料は使用しておりません。 -

飛騨高山の地で紡がれる、クラフトビールの物語「飛騨高山麦酒」

標高3000メートル級の山々に囲まれた飛騨高山。東に乗鞍岳、穂高岳、槍ヶ岳、笠ヶ岳、西に白山、南には御嶽山。

このダイナミックな山岳地帯に囲まれた土地に、1995年、岐阜県で初となる地ビールブランド「飛騨高山麦酒」が誕生しました。

その小さなブルワリーが目指したのは、ただ「うまいビール」をつくることではありません。

自然と共生し、農と醸造をつなぐ、“循環するクラフト”を実現すること。

そして、どこまでも真正直に、妥協のない品質を追い求めることでした。

「飛騨高山麦酒」のルーツには、ある個人農家の存在があります。

それは飛騨牛を育てる酪農農家。牛の体内環境を整える微生物の管理と、ビール酵母の管理──。一見異なるようでいて、実は根底に共通する“発酵の知恵”がそこにはありました。

そこで彼らは考えたのです。ビール製造の副産物である麦芽かすやホップかすを、牛の飼料に再利用しよう。そして、牛の排泄物を堆肥として使い、有機農法の土づくりへとつなげよう。

こうして誕生したのが、農業と醸造を一体化させた「循環型ビール造り」。

その思想は、飛騨牛の品質向上だけでなく、地域で採れるトマトや果物、あらゆる飛騨の恵みにもつながっていきました。ビールづくりは、地域の営みとともにある。そんな哲学が、すでにこのブルワリーには息づいていたのです。

「飛騨高山麦酒」には、創業から味の礎を支え続ける醸造責任者がいます。

その名は、高橋有人──通称「ブラウマイスター」。

彼が大切にしているのは、「生きた酵母」と向き合うこと。酵母はビールの香りと味を決定づける、まさに“命”のような存在です。

その個性を最大限に引き出すため、ビールのスタイルごとに数種類の酵母を選び抜き、自社で丁寧に培養しています。

量産性よりも、確かな品質を。

効率よりも、香りや深みを。

伝統と革新を両手に抱えながら、「飛騨高山麦酒」は今日も静かに、しかし情熱的にタンクと向き合い続けています。

「ビールは文化であり、風土の味だと思う。」

高橋氏はそう語ります。

飛騨という土地の恵み──自然、気候、水、農。

そのすべてが、ビールという形で繋がり、一杯のグラスに結実する。

「飛騨高山麦酒」は、観光地としての高山だけではなく、そこに暮らす人々の営みや風土そのものを表現する“もうひとつの飛騨の顔”とも言えるでしょう。

山と空と水が織りなす場所で、地に足のついたクラフトビールを。

あなたの一杯が、この地とつながるきっかけになりますように。

| 名称 | 有限会社 農業法人 飛騨高山麦酒 |

| 住所 | 岐阜県高山市 松本町999 |

| 電話 | 0577-62-8555 |

| 公式サイト | https://www.hidatakayamabeer.co.jp/ |

注目ポイント

- ビール醸造の命「天然水」

- 地下、180メートル下から汲みあげた天然水を使用。

約11度の水温、カルシウム、マグネシウムなどのミネラルを含んだ軟水は、ビール醸造の命です。 -

- ブラウマイスター

- ビールのスタイルに合わせ原材料の配合、仕込み、品質管理をビールの原点を追求した創業からの味わいを継承する高橋有人氏の知識と技術

-

- 「飛騨高山麦酒」を全種類味わえるお店「じびるや」

- 「飛騨高山麦酒」を全種類TAP(生ビール)で提供しています。麦芽の香ばしさとホップの苦みの濃厚な味わいが楽しめます。

-