高山から日帰りで行く「飛騨古川」徹底ガイド ~歴史・名所・伝統文化・祭り・匠の技・グルメ~

高山市の北隣に位置する飛驒市古川町。ここは「飛騨古川(ひだふるかわ)」と呼ばれ、高山とはまた違った風情で旅人たちの心を魅了しています。

今回は「高山市街地を拠点にして、日帰りで古川を満喫する」をテーマに、おすすめ観光スポットと飛騨古川の魅力をご紹介します!

飛騨古川って どこにあるの?地理と地名について

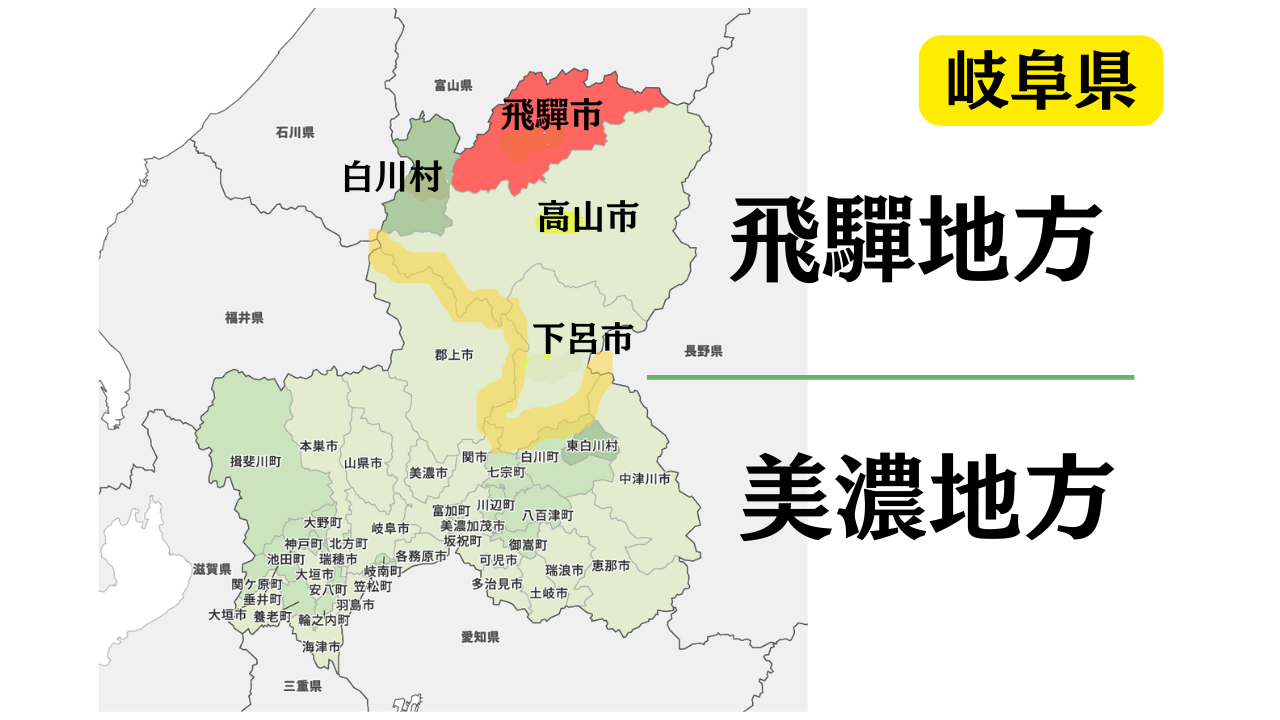

岐阜県飛騨地方と飛驒市について、飛騨ビギナーの方にもわかりやすく解説します!

「飛騨古川」の正式名は、岐阜県飛驒市古川町です。

飛驒市は岐阜県の最北端にある、富山県に面した市で、その中でも「古川町」は、高山市とは宮川と盆地でつながっている飛驒市の中心地です。

▲飛驒市は岐阜県の北部にあり、市の北端は富山県と接しています。(Map-It マップイット(c))

▲飛驒市は岐阜県の北部にあり、市の北端は富山県と接しています。(Map-It マップイット(c))

▲古川町は飛驒市の中でも高山市からのアクセスが最もよく、高山市街地から車で約30分くらいで行けます。(地図は飛驒市役所公式サイト「市の概要」より引用)

▲古川町は飛驒市の中でも高山市からのアクセスが最もよく、高山市街地から車で約30分くらいで行けます。(地図は飛驒市役所公式サイト「市の概要」より引用)

▶飛騨地方と飛騨市の関係について

観光パンフレットでよく目にする「飛騨高山」や「飛騨古川」などの表記(町名の頭に「飛騨」をつける)ですが、これはかつて岐阜県北部の旧国名が「飛騨国」であり、現在は飛騨地方であることに由来しています。飛騨地方の〇〇(地名)という意味です。

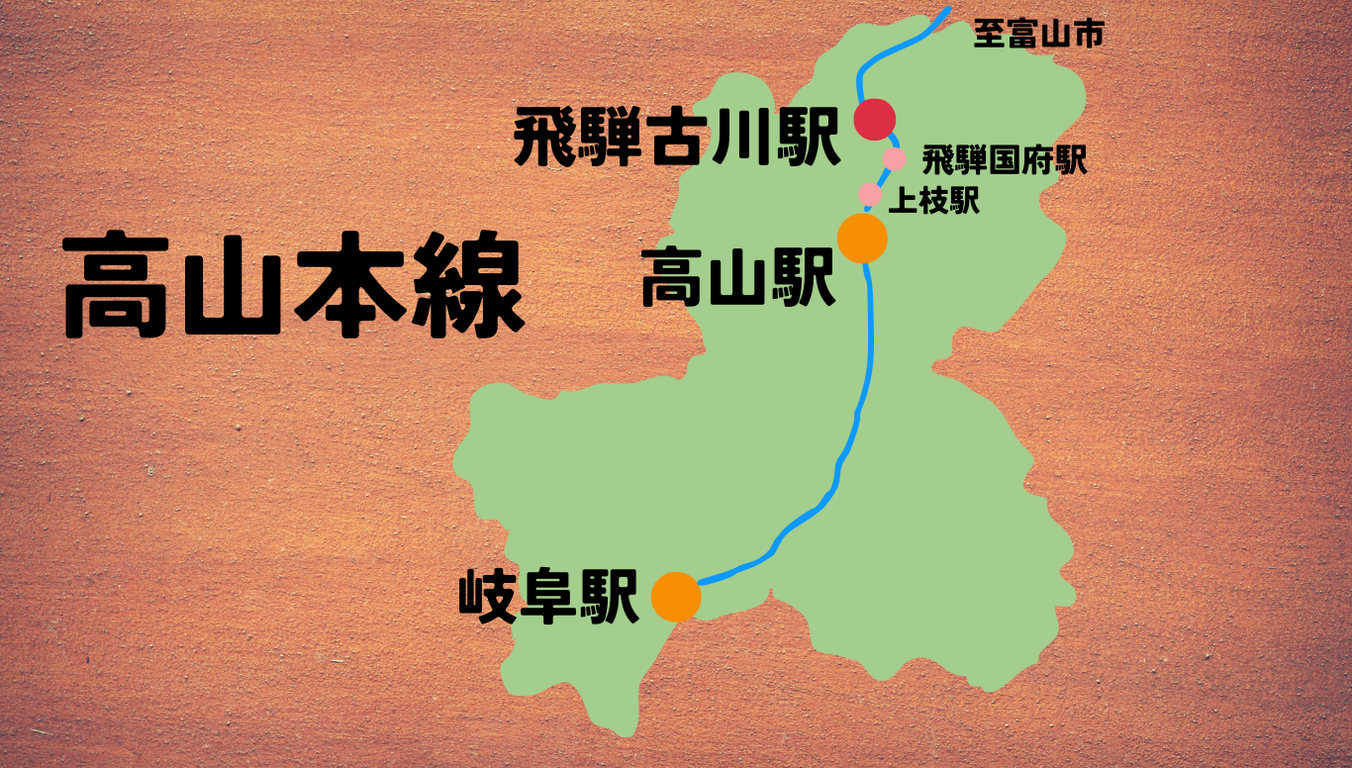

また、JR高山本線の駅で「飛騨国府駅」や「飛騨古川駅」のように、駅名の頭に「飛騨」をつけて表記する駅があるのは、1934年(昭和9年)高山本線が全通した際、同名の駅が他県にすでにあったことから、それらと区別するため、駅名の最初に「飛騨」がつけられたそうです。

このように「飛驒」とは、もともとは岐阜県北部を指す固有名詞でした。

20年前の平成の大合併時に、飛騨地方北部の旧吉城郡2町2村(古川町・神岡町・河合村・宮川村)が合併し、市の名称を「飛驒市」と命名しました。

ちょっとややこしいですが、岐阜県に岐阜市があるように、飛騨地方に飛騨市があるということですね。

飛騨古川は「飛驒市」、飛騨高山は「高山市」と別々の市ですが、お隣どうし歴史文化で共通・共有する部分が多く、一方で、その地ならではの魅力もたくさんあります。

▶表記について

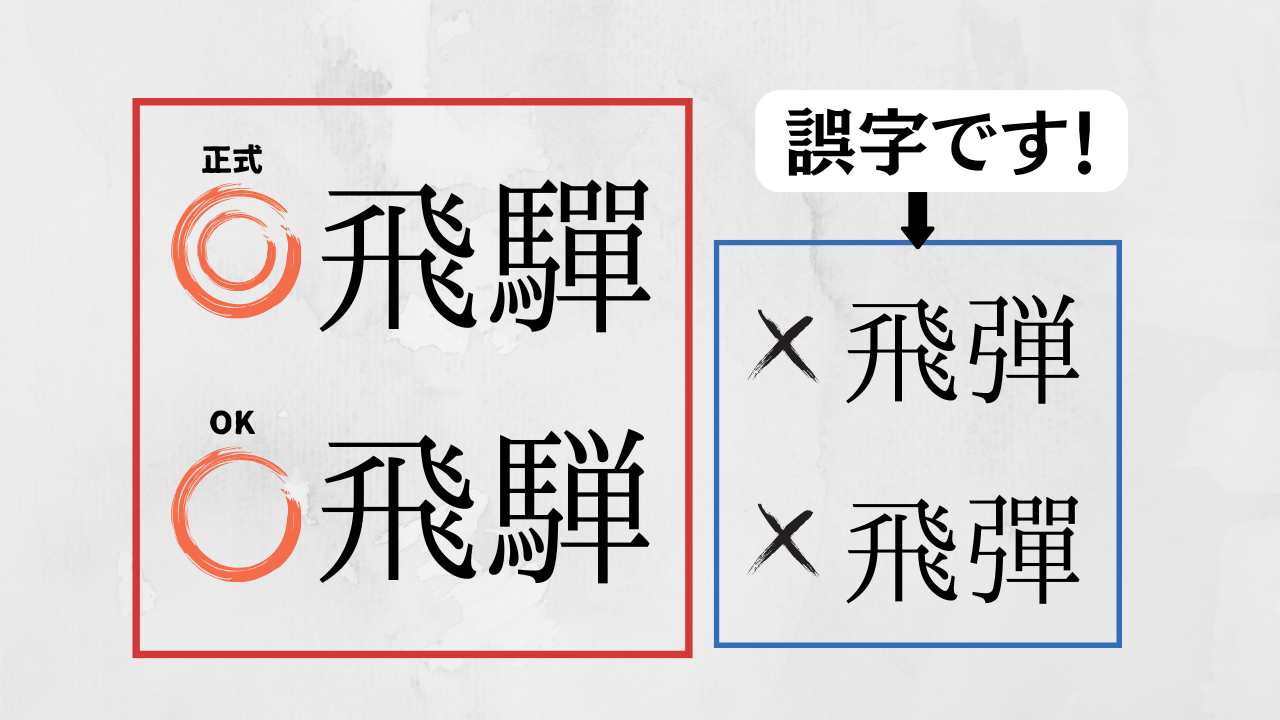

ちなみに「飛騨市」の正式な表記は「飛驒市」です。(「馬」へんに「單」のつくり」)

▲飛驒市の市章。※飛驒市役所まちづくり観光課提供

▲飛驒市の市章。※飛驒市役所まちづくり観光課提供

一方、飛騨地方の正式表記も、「馬」へんにつくりは「單」の「飛驒地方」です。

ただ、「驒」という漢字は現代ではあまり一般的ではなく、パソコンで表示できないことがあるため、よく使われている俗字の「騨」(「馬」へんに「単」のつくり)も使用可になっています。

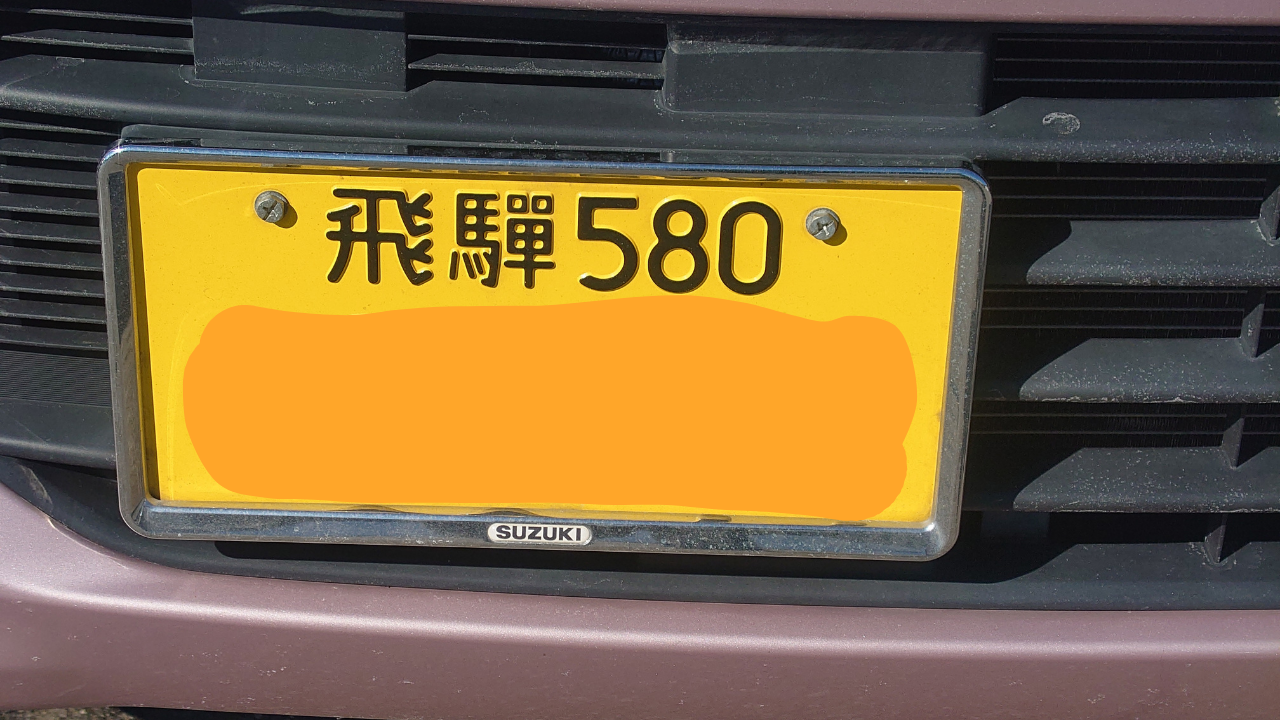

▲自動車の飛驒ナンバーは「驒」で正式表記になっています。これは飛騨地方という意味の「飛驒」

▲自動車の飛驒ナンバーは「驒」で正式表記になっています。これは飛騨地方という意味の「飛驒」

▲道路の案内標識の「飛驒」の「驒」も正式表記になっています。ちなみにこの案内標識の「飛驒」は、飛騨地方のことではなく、飛驒市を指しています。

▲道路の案内標識の「飛驒」の「驒」も正式表記になっています。ちなみにこの案内標識の「飛驒」は、飛騨地方のことではなく、飛驒市を指しています。

※以下、次の段落より、市役所の名称は「飛驒市」で、それ以外は一般的な「飛騨」で表記します。

Information

誤字にお気を付けてください!「騨」と「弾」

飛騨市や飛騨地方を紹介しているSNSやブログ記事を見ていると、たまに「飛騨」の「騨」が、弓へんの「弾」と表記されているものに出会います。おそらく誤変換だと思われますが、「弾」は間違いです。正しくは「馬へん」の「騨・驒」ですのでご注意を!

高山市街地から飛騨古川までのアクセス

公共交通機関(鉄道・バス)で行く場合の情報と、お車で行く場合の駐車場情報をご案内します!

①鉄道…高山本線「高山駅」から「飛騨古川駅」へ

▲飛騨古川駅は高山駅から3つ目の駅です。

▲飛騨古川駅は高山駅から3つ目の駅です。

飛騨古川駅はレトロな外観ですが、実は、高山本線が全通した1934年(昭和9年)当時に建てられた古い駅舎を今も使用しています。ぜひ駅舎もご覧ください。

★高山本線の歴史については、こちら↓

『【高山本線 全通90周年】飛騨高山を走り抜けた蒸気機関車と高山市内の古い駅舎3駅』シモハタエミコ・(高山市民ライター取材記事)

<駅の時刻表>

高山駅・富山方面下り/ JR東海(pdf)

②公共バス(濃飛バス)…「高山濃飛バスセンター/神岡・古川行 ②番乗り場」から「バス停・飛騨古川駅」へ

<バスの時刻表>

③マイカー(車で移動)

高山駅付近から飛騨古川駅付近まで、車で約30分ほどです。

古川市街地にはコインパーキングはありませんので、市内に2ヶ所ある無料公共駐車場をご利用ください。

詳しくはこちら→飛騨古川観光の駐車場情報(飛騨市観光公式サイト)

Information

車窓の風景を楽しむ

高山から古川へ向かう道中、車窓から四季折々の自然の風景を楽しむことができます。

高山市の国府町エリアを通過する際には、鉄道・バス・車どちらでも、春には宮川沿いの桜並木を見ることができますよ。

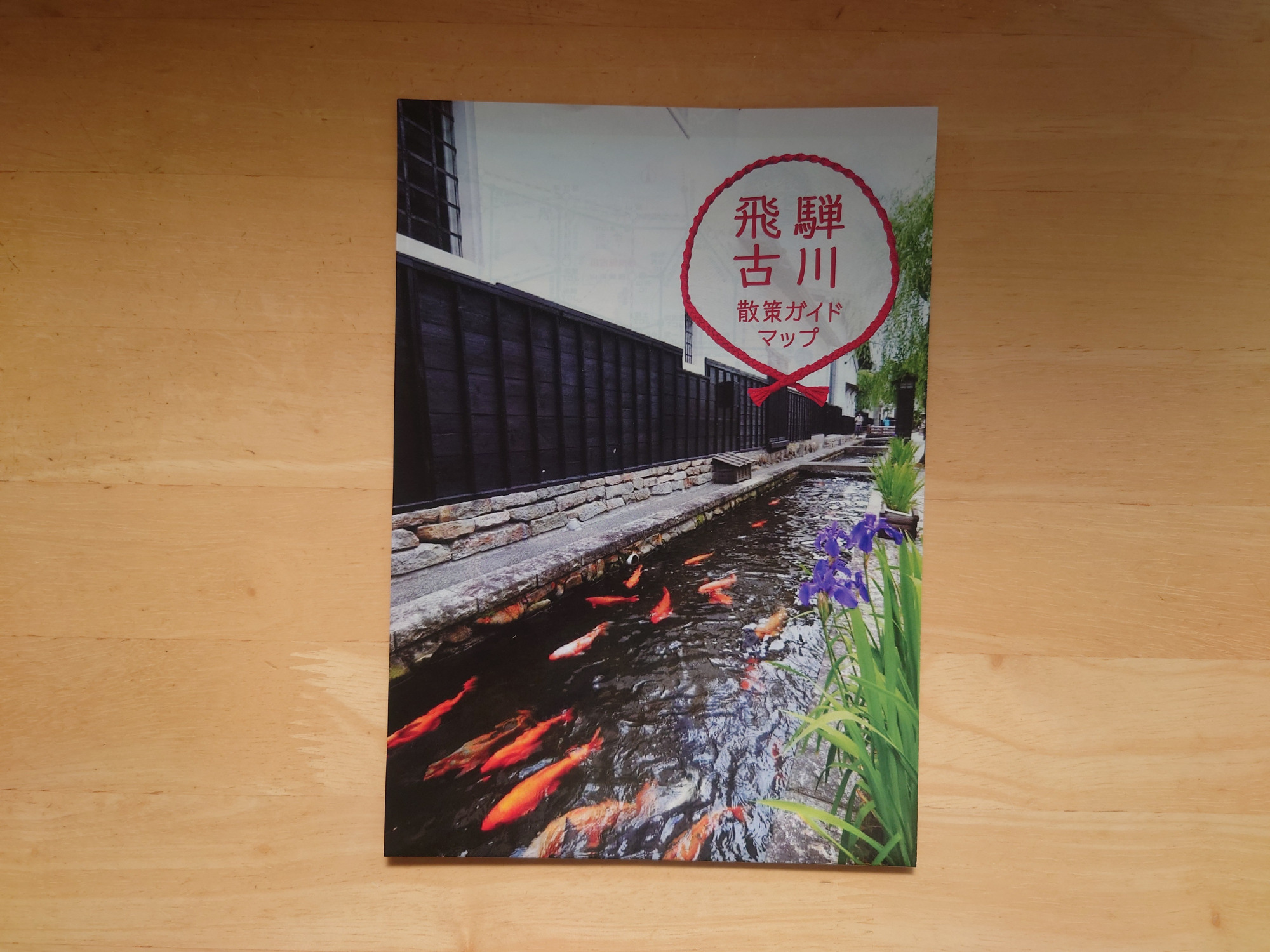

古川に到着したら、観光案内所に立ち寄って「散策マップ」をゲットしよう

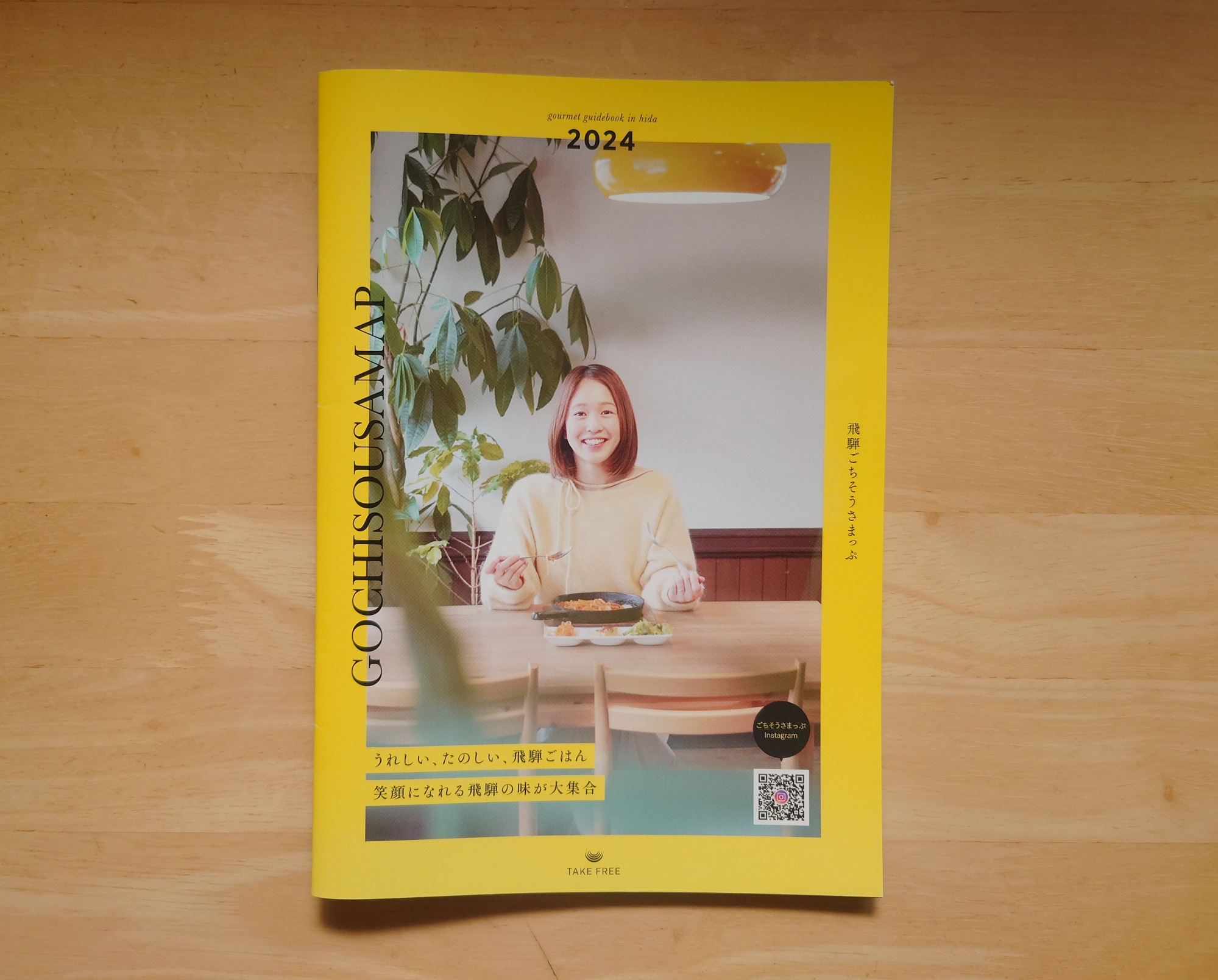

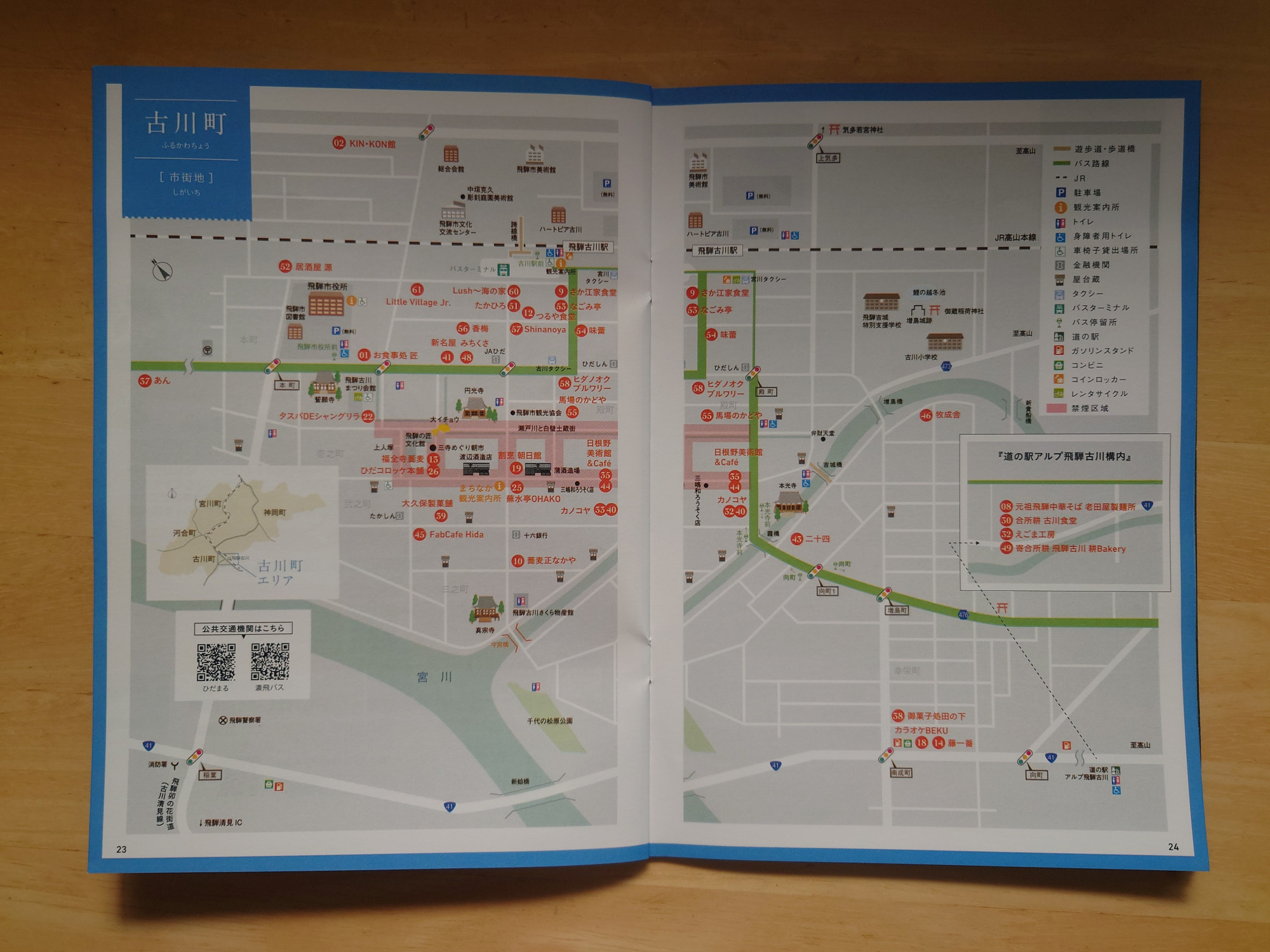

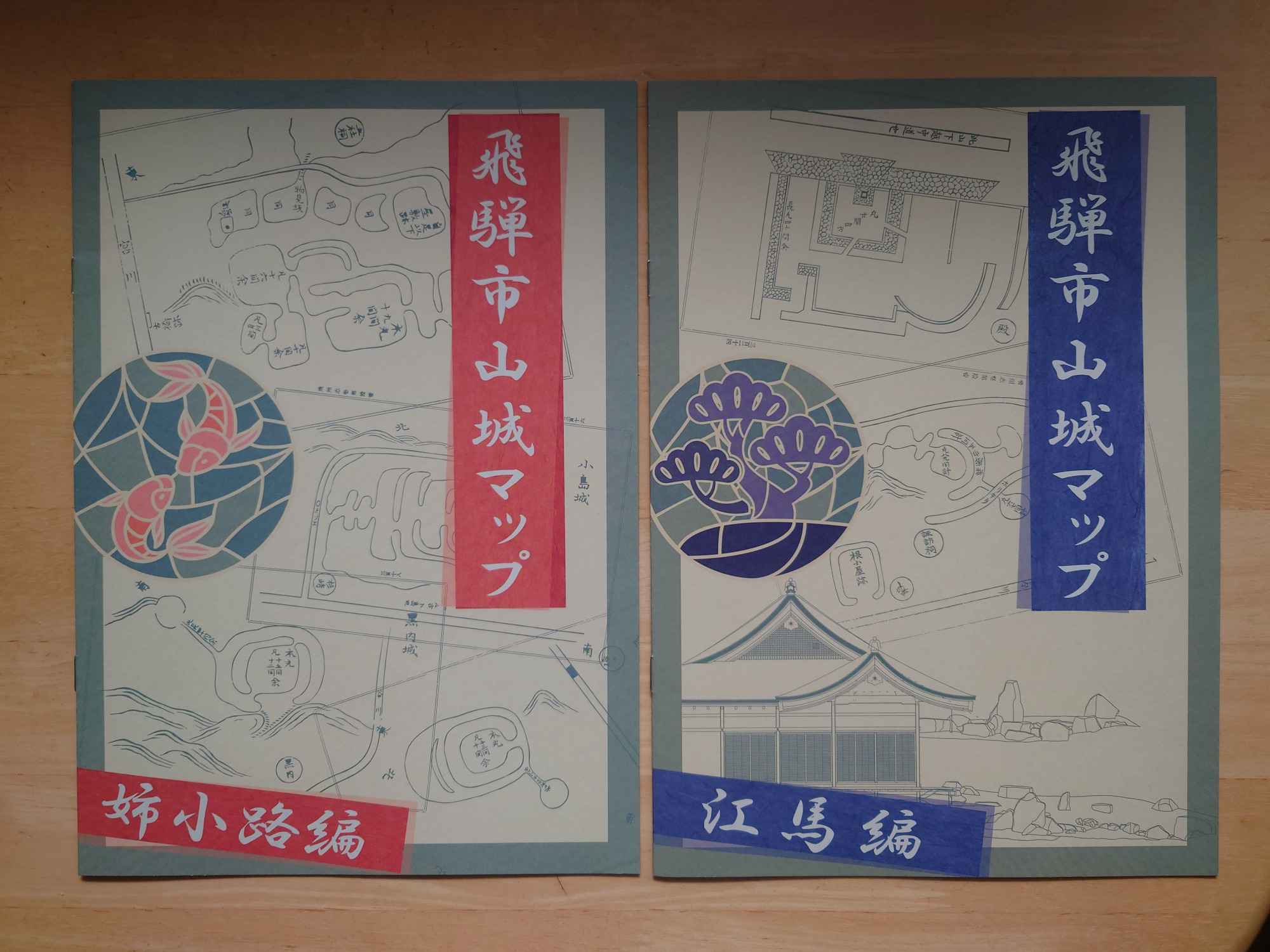

飛騨古川には様々な散策マップがあり、初めての方でも道に迷わず楽しく散策できる工夫がいっぱいあります。ぜひお気に入りのマップを見つけてみてください!

飛騨古川は小さな町で、駅前を基点に半径350~500m以内に主要な観光スポットがすっぽり収まっています。そのため、散策にはもってこいの町です。半日あれば古川の町を堪能することができます。

そんな古川の町をより効率よく歩くには、お手元に「散策マップ」があると便利です。

散策マップは、飛騨古川駅横の「観光案内所」や「バス・タクシー待合所」内にあります。飛騨古川に到着したら、早速入手しておくと便利です。駅以外では「飛騨古川まつり会館」などの観光施設や、飛騨市役所駐車場にあります。

▲飛騨古川駅のすぐ横にある飛驒市観光案内所。右側の「濃飛バス古川案内所」の扉の中に、映画「君の名は。」聖地巡礼マップがあります。営業時間は観光案内所・濃飛バス古川案内所ともに9:00~16:00です。観光案内所は市街地にもう一か所あります。

▲飛騨古川駅のすぐ横にある飛驒市観光案内所。右側の「濃飛バス古川案内所」の扉の中に、映画「君の名は。」聖地巡礼マップがあります。営業時間は観光案内所・濃飛バス古川案内所ともに9:00~16:00です。観光案内所は市街地にもう一か所あります。

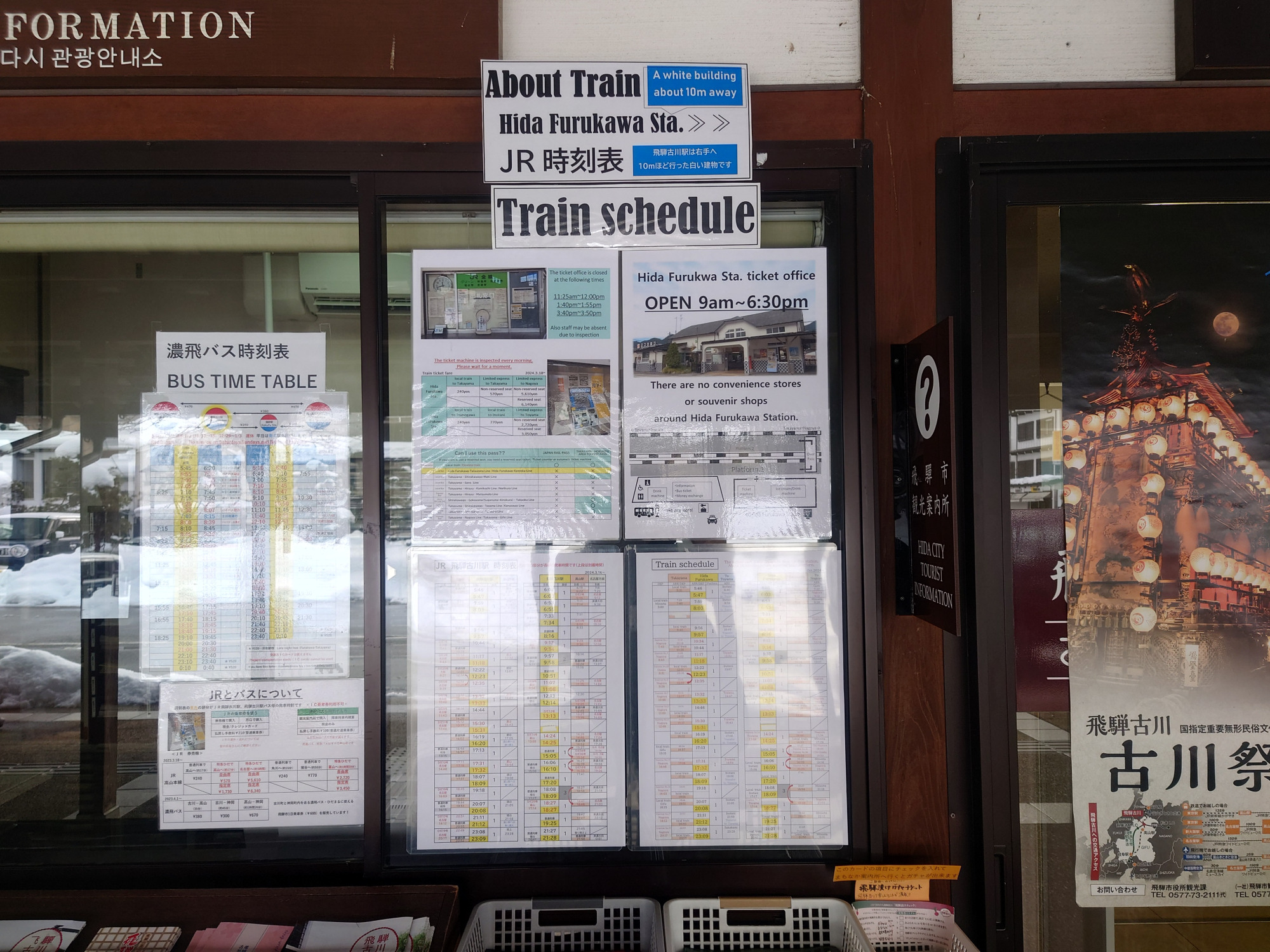

▲観光案内所の窓口に掲示されたJRと濃飛バスの時刻表。ここで帰りの便の時間を確認しておくと便利です。JRもバスも本数が少ないので、お帰りの際は乗り遅れにご注意ください。

▲観光案内所の窓口に掲示されたJRと濃飛バスの時刻表。ここで帰りの便の時間を確認しておくと便利です。JRもバスも本数が少ないので、お帰りの際は乗り遅れにご注意ください。

▲駅横の観光案内所のお隣にある待合所。この中にも観光パンフレットや散策マップがあります。

▲駅横の観光案内所のお隣にある待合所。この中にも観光パンフレットや散策マップがあります。

▲飛騨市役所駐車場の東屋横に設置されている散策マップ。外国語のマップもあります。

▲飛騨市役所駐車場の東屋横に設置されている散策マップ。外国語のマップもあります。

<各案内所の詳細はこちら>

飛騨古川ってどんな町?古川の歴史と増島城について

古川の町は高山と同じく金森氏が作りました。そんな古川の町並みの歴史と、飛騨で唯一の平城・増島城について解説します!

飛騨古川の中心地には、高山の古い町並みのように「壱之町(いちのまち)」「弐之町(にのまち)」「三之町(さんのまち)」という町名があり、どこか高山と似た雰囲気があります。

それもそのはず、高山に城下町を築いた金森氏がこの町を作ったからです。

▲「古川祭」当日の町並みの様子(2022年撮影)

▲「古川祭」当日の町並みの様子(2022年撮影)

戦国時代、豊臣秀吉の命を受けた金森長近(かなもりながちか)は、養子で二代目の可重(ありしげ)と共に飛騨攻めを行い、当時、飛騨を治めていた三木氏を破ります。その後、飛騨国を平定した長近は、1586年(天正14年)に正式に飛騨国を領有します。以降、1692年(元禄5年)までの107年間、金森氏6代が飛騨国を治めました。

飛騨の領主となった金森長近は、現在の古川市街地に「増島(ますじま)城」を築城して可重を城主にし、古川一帯の一万石を可重に任せます。また、長近は高山に拠点を移し、現在の高山市街地の城山に「高山城」を築城。高山の古い町並みの原型となる城下町を作りました。一方、息子の可重は古川の町並みを作りました。

可重は、現在の殿町の辺りに家臣たちの武家屋敷や馬場を置いて整備し、瀬戸川を挟んで現在の壱之町(旧・一番町)、弐之町(旧・二番町)、三之町(旧・三番町)の辺りを町人地と定めました。今も壱之町周辺には重厚な造りの町家があり、昔の風情を残しています。

▲古川祭の日に撮影。壱之町にある造り酒屋の建物

▲古川祭の日に撮影。壱之町にある造り酒屋の建物

▲川下から見た瀬戸川。金森時代はこの川が武家地と町人地を分ける境界線でした。(画像)川の左側が城側で武家地、右側が町人地になります。現在は川岸に沿って(町人地側に)造り酒屋の白壁土蔵が並んでいます。

▲川下から見た瀬戸川。金森時代はこの川が武家地と町人地を分ける境界線でした。(画像)川の左側が城側で武家地、右側が町人地になります。現在は川岸に沿って(町人地側に)造り酒屋の白壁土蔵が並んでいます。

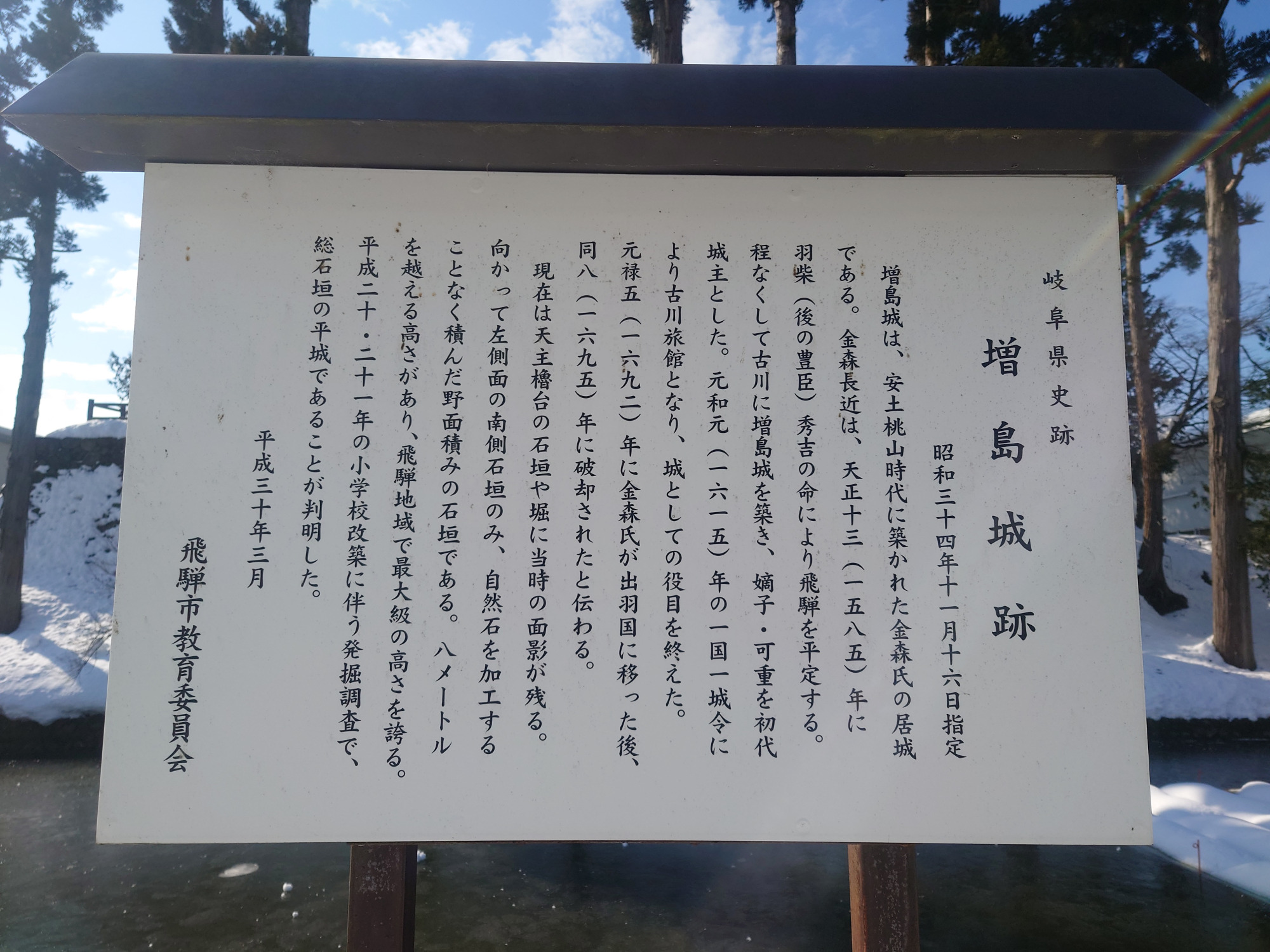

「増島城」ってどんな城?

古川の城・増島城は、飛騨では珍しい水堀のある「平城」です。当時、この場所が沼地だったことを活かし、堀のある平城を築きました。

増島城主となり古川を治めた可重は、やがて1600年(慶長5年)、父・長近から飛騨国三万八千石を譲り受けることとなり、第2代飛騨国領主として高山城に移ります。古川に武家屋敷を構えていた家臣たちはそのまま古川に残る者もあり、また、増島城は金森家の旅館として残されました。

しかし、1692年(元禄5年)、金森家が出羽上山へ転封となり、飛騨が江戸幕府の天領直轄地になると、増島城は武家屋敷と共に破却されました。

このとき、城の建物がいくつか古川町内の寺院に移されましたが、現存しているのは円光寺の山門と林昌寺の山門のみです。

現在、史跡として残っている増島城跡は、城の櫓(やぐら)台の跡地です。今は増島天満神社(気多若宮神社と合祀)の社殿があり、その横には御蔵稲荷神社が祀られています。

▲裏側から見た増島城跡。天守櫓(やぐら)台の石垣と堀の一部が残っています。

▲裏側から見た増島城跡。天守櫓(やぐら)台の石垣と堀の一部が残っています。

▲表側から見た増島城跡。飛騨吉城特別支援学校と古川小学校の間に挟まれた場所にあります。石段の上部がかつて城の櫓台だった所です。

▲表側から見た増島城跡。飛騨吉城特別支援学校と古川小学校の間に挟まれた場所にあります。石段の上部がかつて城の櫓台だった所です。

▲石段をあがり城跡に行ってみました。増島天満神社の社殿の横にある蔵の紋。よく見ると、金森家の家紋と同じ「梅鉢紋」系の紋です。天満宮は昔から梅紋を神紋としてきましたが、こちらは大聖寺梅鉢紋(別名・瓜実梅鉢紋)のようです。ちなみに金森家の紋は初代長近と二代可重までは表梅鉢紋、三代重頼からは裏梅鉢紋です。

▲石段をあがり城跡に行ってみました。増島天満神社の社殿の横にある蔵の紋。よく見ると、金森家の家紋と同じ「梅鉢紋」系の紋です。天満宮は昔から梅紋を神紋としてきましたが、こちらは大聖寺梅鉢紋(別名・瓜実梅鉢紋)のようです。ちなみに金森家の紋は初代長近と二代可重までは表梅鉢紋、三代重頼からは裏梅鉢紋です。

飛騨古川駅から歩いて行けます!増島城跡

飛騨古川駅を背にして、左手の道をまっすぐ進んで約5~6分。飛騨吉城特別支援学校と古川小学校に挟まれた場所にあります。これら学校の敷地もかつては増島城だったそうです。

平城ですので、山を登ることなく、あっという間に到着しますよ。散策のついでにちょっと足を延ばして見に行ってみませんか。

古川の真ん中・瀬戸川沿いを歩く・円光寺と三寺まいり

飛騨古川駅を出発したら、まずは駅から徒歩約5分のところにある瀬戸川へ。川のすぐ近くにある古刹・円光寺を訪ねて、ご住職に『古川のまちの魅力』をお聞きしました。

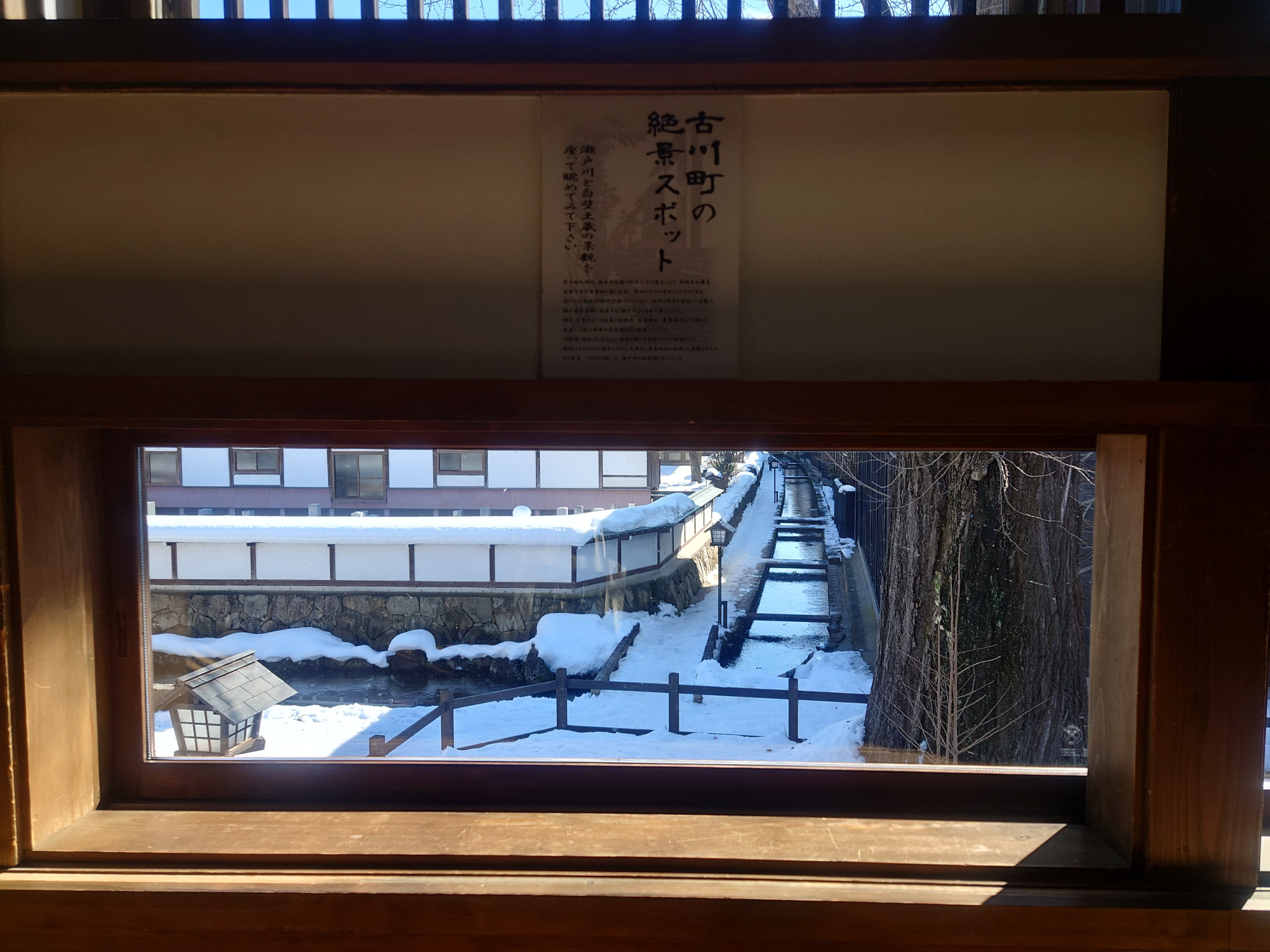

古川のまちなかを流れる瀬戸川。正式名は「瀬戸川用水」と言います。

この川は、増島城主・金森可重が、当時古川にあった全福寺という寺の僧の進言を受けて、町民に開田させることを目的に、増島城の堀の水を引いて農業用水を築造したのが始まりです。この工事に石屋で職人の瀬戸屋が責任者として携わったことから「瀬戸川」と呼ばれるようになりました。

現在の瀬戸川は、防火用水や冬季の流雪溝としても利用され、町民の暮らしになくてはならない存在です。また、近年では悠々と泳ぐ美しい鯉と白壁土蔵の風景が人気となり、連日、多くの観光客が瀬戸沿いを散策しています。

飛騨古川の主な観光スポットは、この瀬戸川の近辺に集まっているので、まずは瀬戸川へ行ってみましょう。

瀬戸川と円光寺

さて、瀬戸川を散策している時、必ず目に入るのが、浄土真宗本願寺派の古刹「円光寺」です。

円光寺の始まりは1514年(永正11年)、もとは現在の高山市国府町にありましたが、金森時代に古川へと寺地を移し、1621年(元和7年)に現在の地に落ち着きました。

本堂は1667年(寛文7年)に建立されたもので、1691年(元禄4年)に建てられた庫裏(くり)と同じく、今も現存している歴史ある建物です。

▲円光寺の境内。本堂(正面)と庫裏(右手の建物)

▲円光寺の境内。本堂(正面)と庫裏(右手の建物)

▲本堂の屋根の両脇に施された亀の彫り物「水呼びの亀」。明治時代の古川大火の際、不思議と円光寺だけは延焼をまぬがれ無事でした。そのため人々は、この亀の彫刻が寺を守ったと信じ「水呼びの亀」と呼ぶようになりました。

▲本堂の屋根の両脇に施された亀の彫り物「水呼びの亀」。明治時代の古川大火の際、不思議と円光寺だけは延焼をまぬがれ無事でした。そのため人々は、この亀の彫刻が寺を守ったと信じ「水呼びの亀」と呼ぶようになりました。

円光寺の山門は、かつて増島城の城門でしたが、1695年(元禄8年)の増島城の破却の際にここに移築しました。

▲円光寺の山門。金森時代の風情を感じさせます。

▲円光寺の山門。金森時代の風情を感じさせます。

円光寺住職に「古川のまちの魅力」について教えてもらいました!

▲円光寺・第18代住職・圓山(まるやま)正真さん。

▲円光寺・第18代住職・圓山(まるやま)正真さん。

瀬戸川のほとりで生まれ育ち、僧侶という立場で、飛騨古川の町の変遷を見守り続けてきた円光寺の住職の圓山さんに「古川の町の魅力」についてインタビューしました。

「三寺まいり」について

毎年1月15日に行われる『三寺まいり』とは、もともと浄土真宗西本願寺派の寺院による伝統行事で、現在は飛騨古川の冬の風物詩となっています。

浄土真宗の開祖・親鸞聖人の命日は、旧暦では11月28日ですが、これを新暦に換算すると1月16日にあたります。

そこで飛騨古川では、親鸞聖人の命日の前日1月15日に、古川町市街地にある西本願寺派の円光寺・真宗寺・本光寺にて親鸞聖人の遺徳をしのぶ法要が執り行われてきました。この時、古川の人々は三つのお寺を順番に回って参拝したので、そこから「三寺まいり」と呼ばれるようになりました。

明治・大正時代には、「糸引き」の仕事で長野県など他県の製糸工場へ働きに出た若い女性たちが、正月休みで古川に帰省し、着飾って三寺を参拝しました。これが男女の出会いの場となり、良縁を祈る行事として広く知られるようになりました。

飛騨古川に古くから伝わる祝い唄『ぜんぜのこ』にも「嫁を見立ての三寺まいり」と謡(うた)われています。

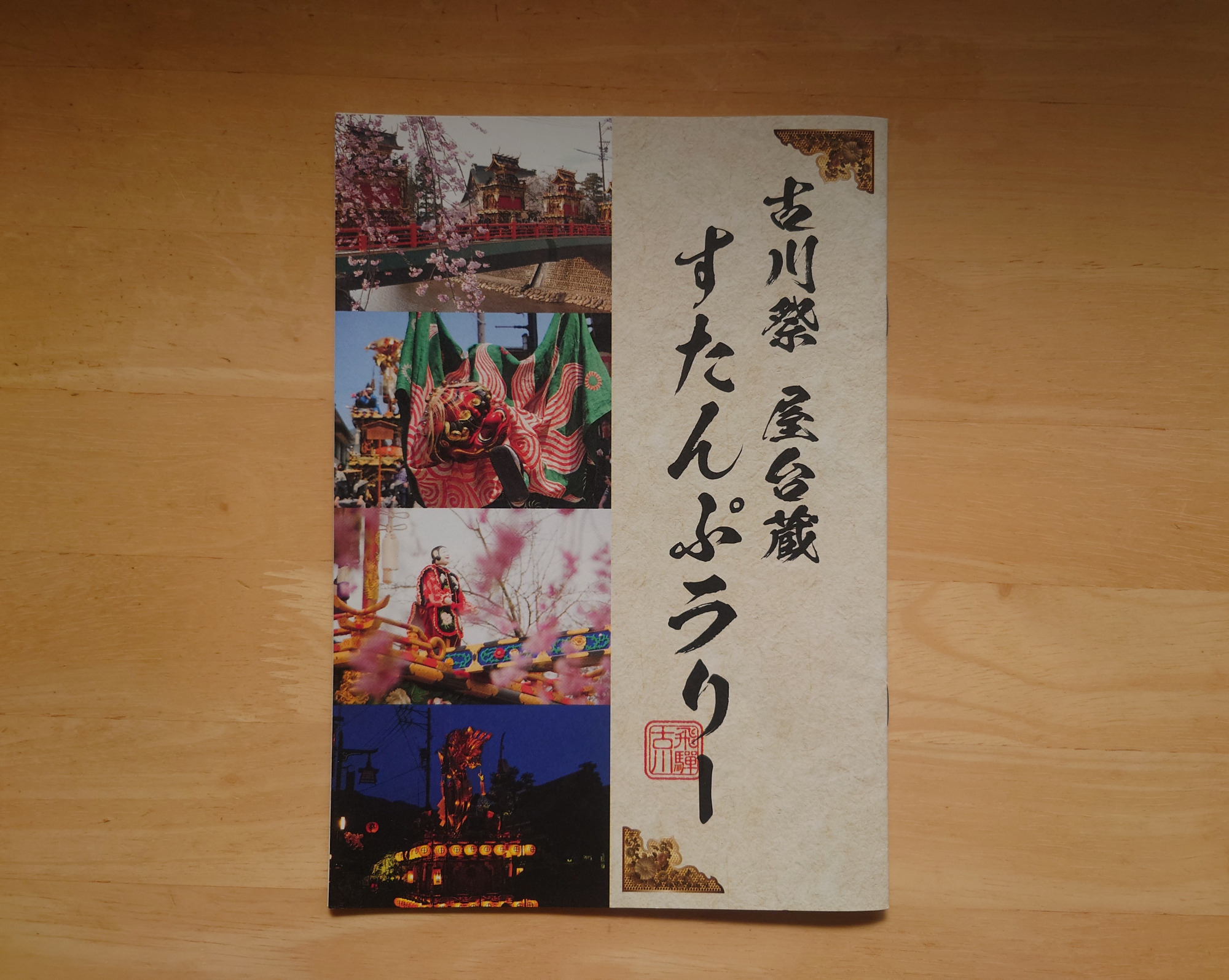

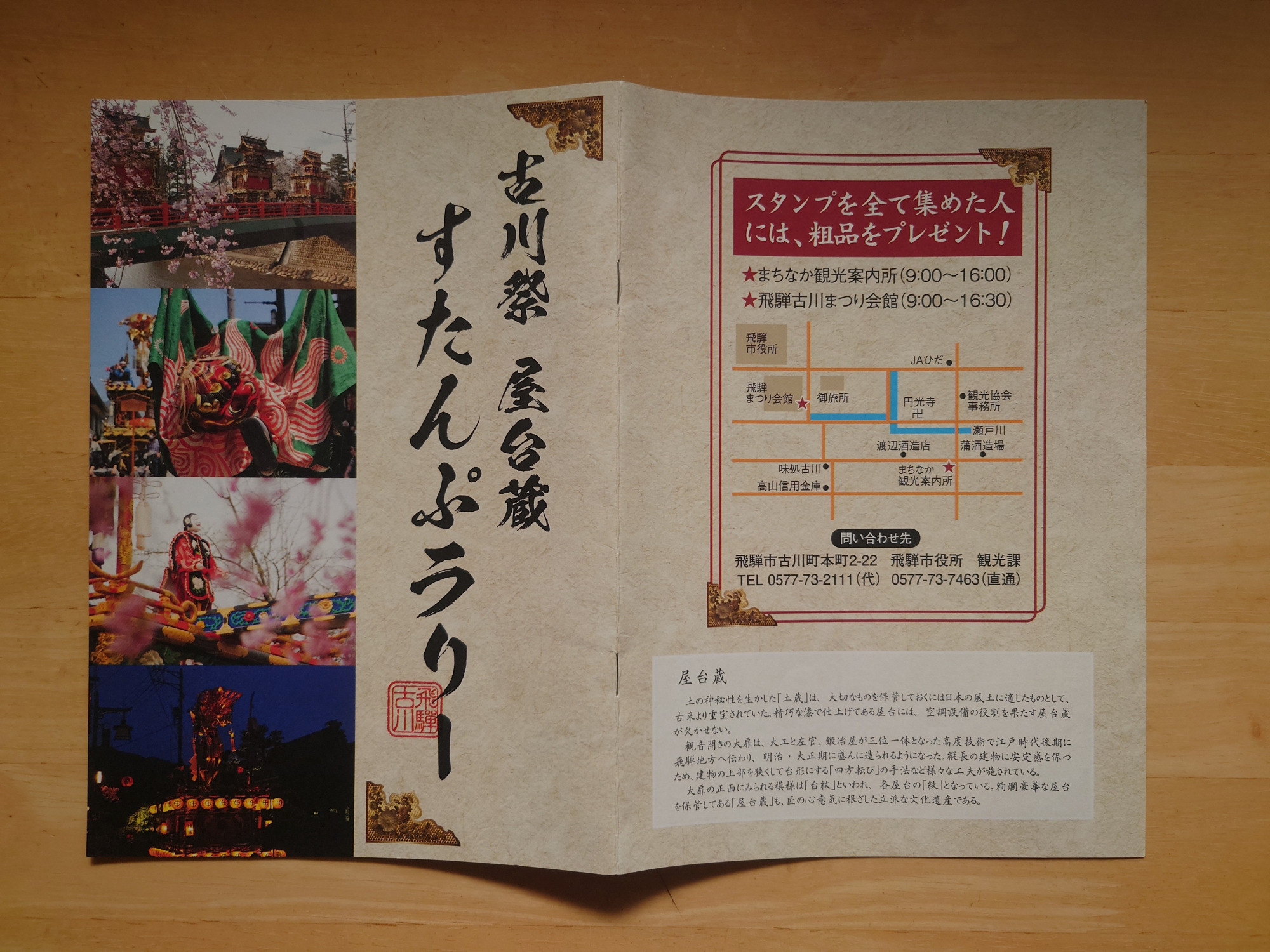

古川といえば「起し太鼓」と古川やんちゃ!古川祭と飛騨古川まつり会館

古川について深く知りたいのなら「古川祭」は外せません!古川祭の詳細と、いつでも祭りが体験できる施設「飛騨古川まつり会館」をご紹介します。

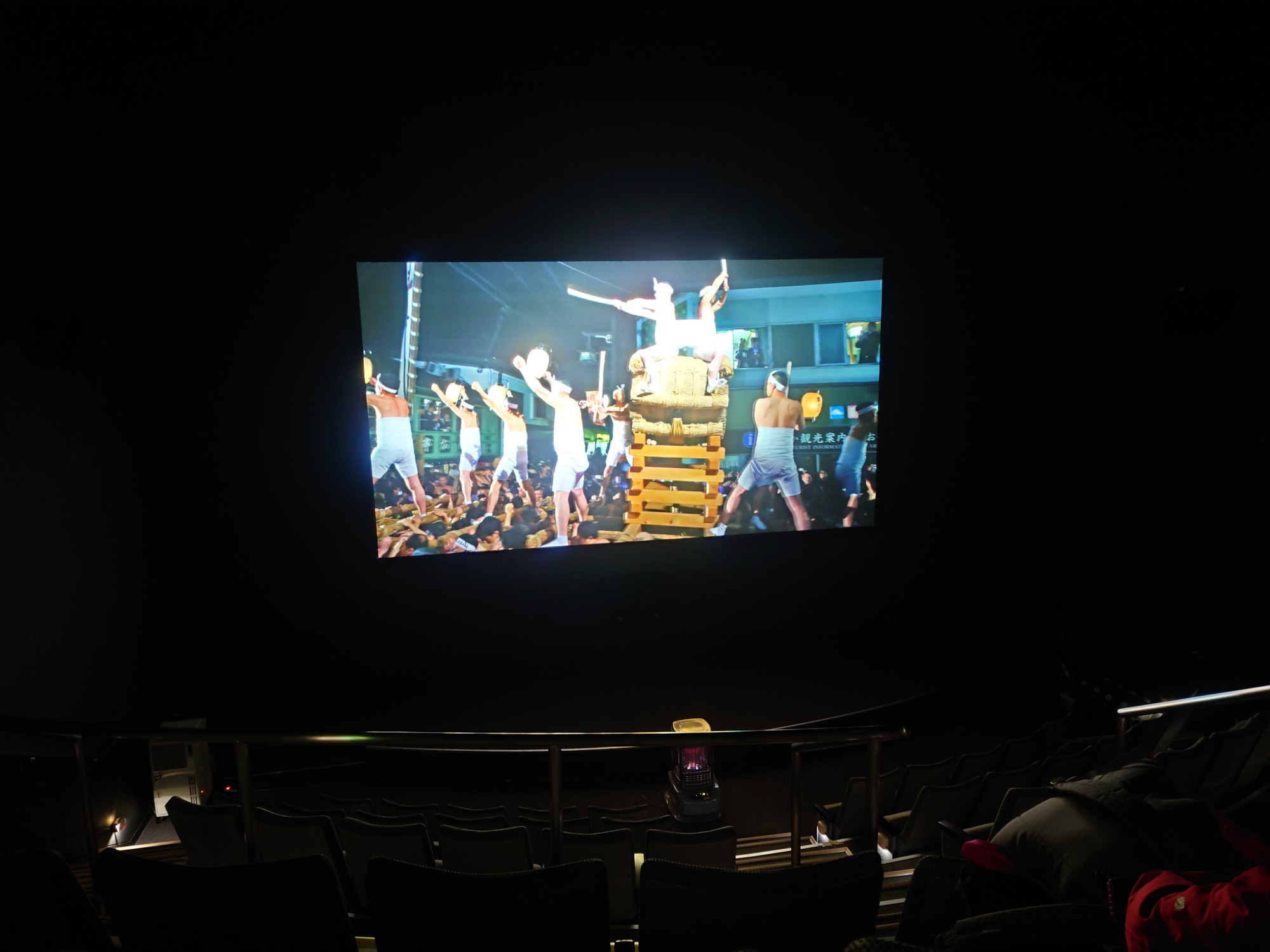

飛騨古川といえば、「起こし太鼓」で有名な『古川祭』です。

春の高山祭(4月14・15日)の4日後、毎年4月19・20日に行われる飛騨古川の伝統的な例祭です。

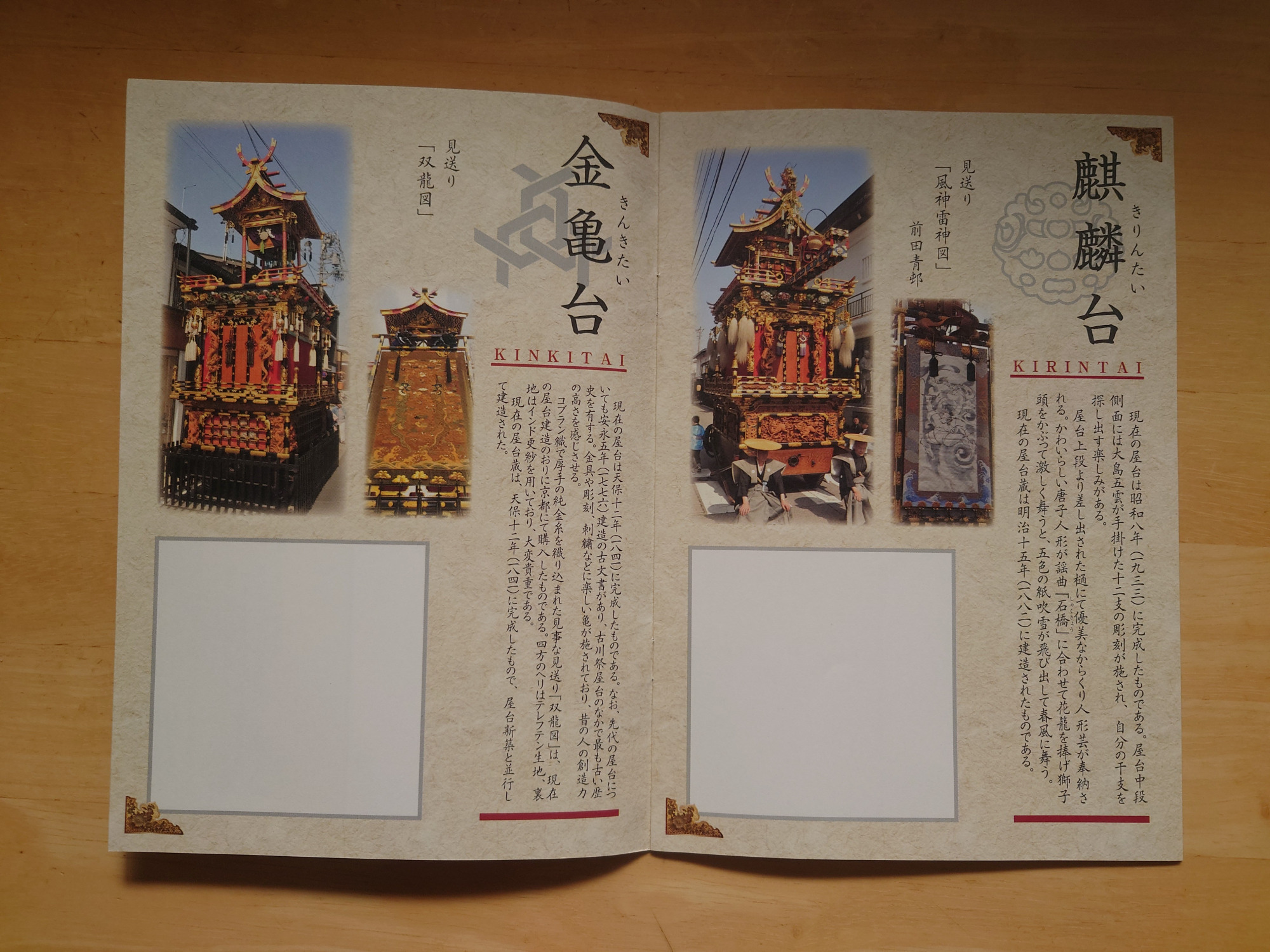

古川祭は、日中は高山祭のように屋台(山車)の曳き回しや御巡行が執り行われ、夜になると、古川の男衆による勇壮な「起し太鼓(おこしだいこ)」が繰り広げられます。

ちなみに、古川の人々の気質を表す言葉に「古川やんちゃ」があります。昔は「頑固一徹で、融通が利かない元気な人」というイメージでしたが、最近は「一つのことにとことんこだわり、こうと決めたら最後まで筋を通してがむしゃらにやり抜く、人情味と情熱あふれる古川の人」という意味で使われるようになりました。

古川祭の神事の一つ一つにこだわりを持って神様に威儀を正し、起こし太鼓では「やんちゃ魂」を炸裂させて激しくぶつかり合う…。そんな古川のお祭りは、高山の例祭とはまた違った魅力があります。

このように春と秋の高山祭とは異なる風情を持つ古川祭。高山を拠点に古川を訪れて、ぜひ間近で体験していただきたいです。

古川祭について知るなら「飛騨古川まつり会館」がおすすめ!祭の体験コーナーやお土産の売店もありますよ。

飛騨古川まつり会館は、飛騨古川駅から徒歩約5分、飛驒市役所駐車場から徒歩約2分。円光寺のすぐ裏手にある「まつり広場」の一角にあります。

建物に入ってすぐのフロアは、お土産が並ぶ売店になっていて、ここまでは無料でご利用できます。

その先の展示エリアは有料になりますが、飛騨古川を訪れたのなら是非見ていただきたいところ。私のおすすめスポットです!

▲屋台の内部に入れるのはここだけ!高山の屋台と同じ構造ですので、ぜひここで体験してみてください。

▲屋台の内部に入れるのはここだけ!高山の屋台と同じ構造ですので、ぜひここで体験してみてください。

▲祭の「呼び引き」のレプリカ。「呼び引き」とは、祭りの日に親戚や知人を呼んでごちそうを振舞う飛騨地方の風習です。筆者の家でも以前やっていました。その膳を再現したものです。

▲祭の「呼び引き」のレプリカ。「呼び引き」とは、祭りの日に親戚や知人を呼んでごちそうを振舞う飛騨地方の風習です。筆者の家でも以前やっていました。その膳を再現したものです。

▲祭り屋台の上部から間近に見ることができます。

▲祭り屋台の上部から間近に見ることができます。

飛騨古川まつり会館スタッフ(飛騨市観光協会)の三本木さんに「飛騨古川の魅力」についてお聞きしました。

- 飛騨市観光協会・三本木さん

- 「娑婆にあぐんだら古川へ」という言葉があります。(※飛騨弁「あぐむ」=「疲れて嫌になる」)

これは「都会に疲れたら古川に行きなさい」という意味なんですが、古川は人が少なくて静かな町ですし、町を歩けば町民との交流もできます。ゆっくりのんびり過ごすなら、古川は最適な町だと思います。

「飛騨高山」の有名観光スポットを押さえたら、次はローカルなところで「飛騨の文化に身近に触れる」という感じで、ぜひ飛騨古川にも来ていただけたらな…と思っています。

Information

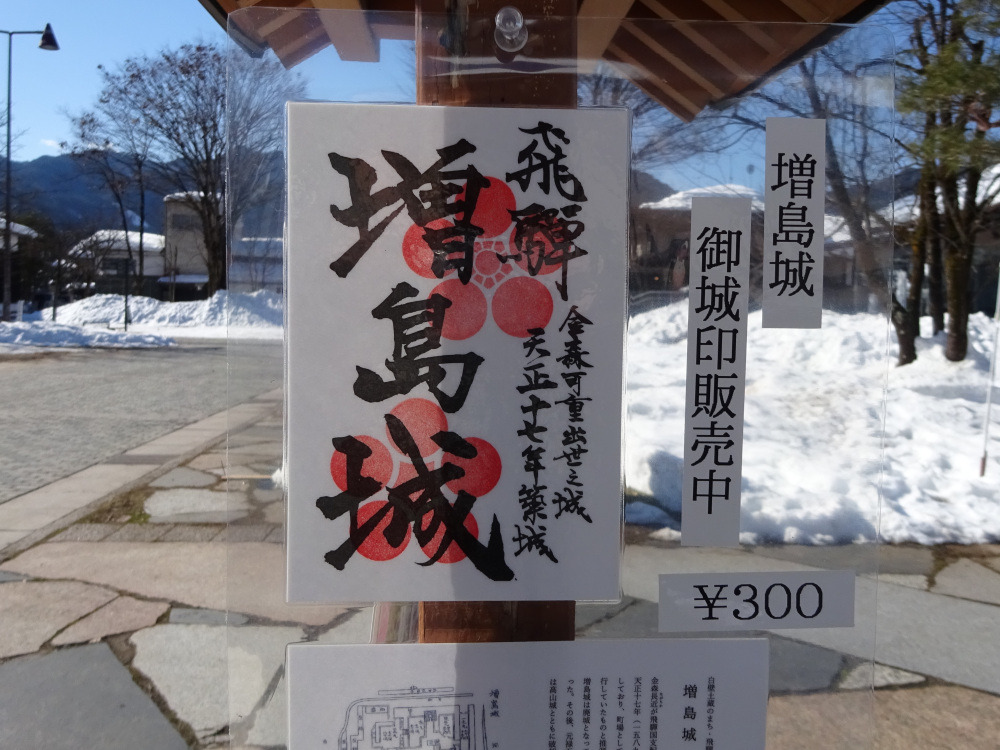

ここで受け取れます!増島城の御城印&カラーマンホールカード

増島城の御城印と古川町のカラーマンホールカードは、飛騨古川まつり会館で受け取ることができます。

▲マンホールカード、うっかり逆にして撮影。

▲マンホールカード、うっかり逆にして撮影。

飛騨の匠の技と出会う・軒下の「雲」の秘密と「飛騨の匠文化館」

古川の町家を見ると、屋根の軒に彫刻が施されています。「雲」というこの飾りは、飛騨古川が発祥です。古川町発祥の「飛騨の匠」の技について解説します!

古川の町を散策していると、家の軒下にこのような飾りが施されているのを見つけます。

屋根の出桁(だしげた)を支える「腕木(うでぎ)」に飾りの彫刻が施されています。

屋根の出桁(だしげた)を支える「腕木(うでぎ)」に飾りの彫刻が施されています。

これは「雲」と呼ばれるもので、1954年(昭和29年)頃、古川の大工・藤白徳太郎氏がこの装飾を施した住宅を建てたところ、それが評判となり、古川の大工衆の間で広まったことが始まりと言われています。

雲のデザインは大工によって異なり、大工は自分が建てた家に自分の雲を施しました。そのため、雲を見れば、どこの大工が建てたのかがわかるようになっています。

大工にとって雲は、書家が自分の作品に押す落款印(らっかんいん)のようなものであり、職人としての誇りの証でもありました。

1986年(昭和61年)には、古川町の市街地を中心に355軒に施されていたそうです。

現在は、和風の家を建てる施主が減っていることから、やや減少しているようです。

高山市内でも雲が施されている家を見かけますが、それは古川にゆかりのある大工さんが建てた家なんだそうですよ。

均整のとれた美しい軒下。木材がふんだんに使われています。

均整のとれた美しい軒下。木材がふんだんに使われています。

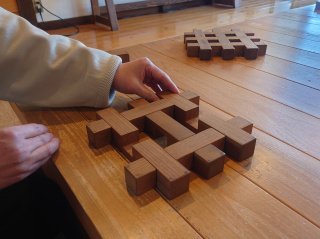

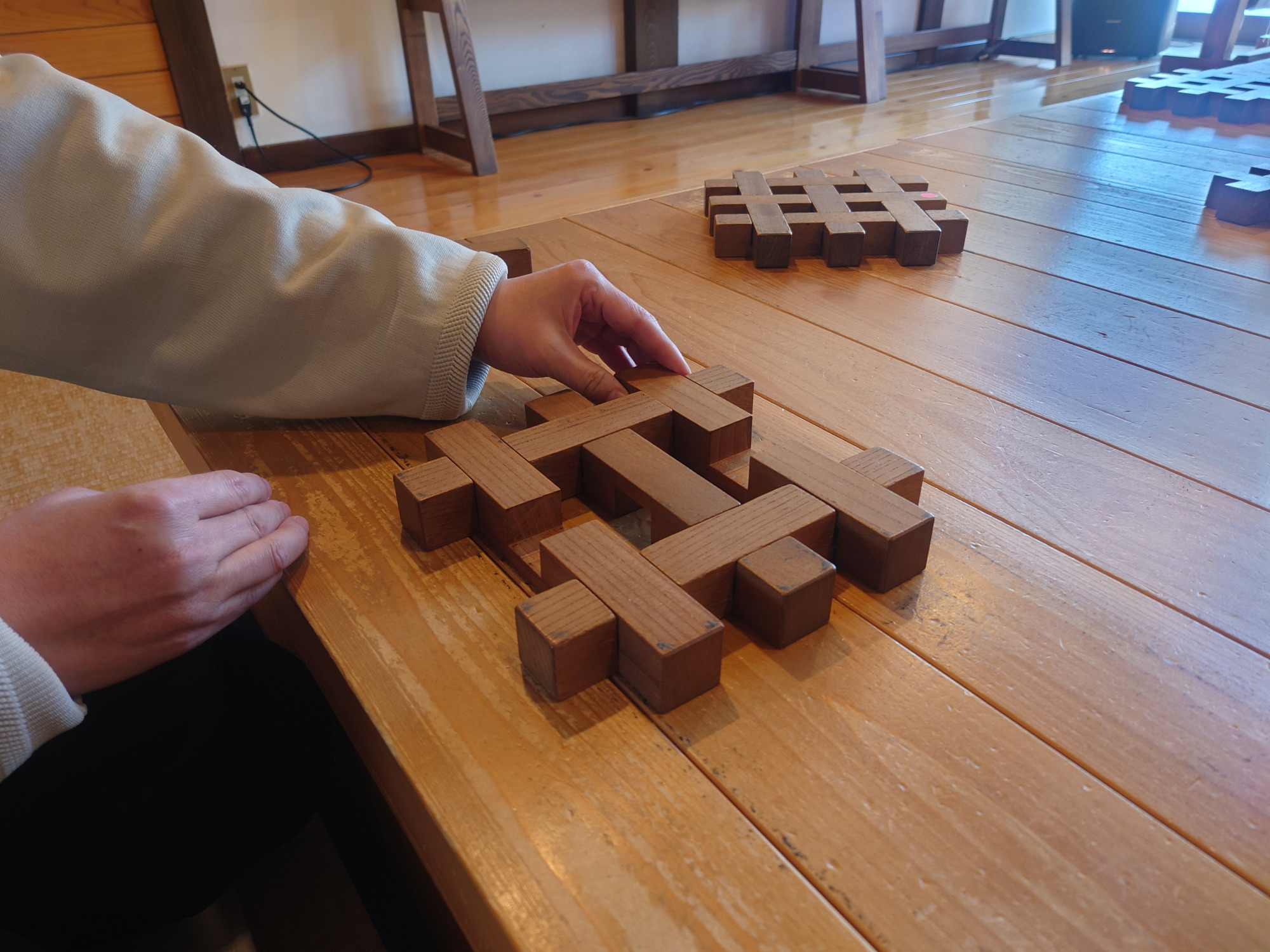

古川の匠の技術に触れることができます!おすすめスポット「飛騨の匠文化館」

飛騨古川駅から徒歩約5~6分。円光寺と飛騨古川まつり会館のちょうど中間、まつり広場のすぐ横にあります。

この施設は「古川町の大工のPR」と「伝統技術の継承」を目的に、飛騨地方で育った木材を使い、古川町内の大工によって建てられました。館内の至るところに飛騨古川の匠の技が生かされています。

受付前には、工芸品などを販売しているコーナーがありますので、入館のついでにお土産を購入することができますよ。

木造建築に興味がある方や飛騨の大工の技術に関心がある方におすすめのスポットです。

▲入口の軒下にも「雲」がありました!この施設の建設に携わった古川の大工さんたちの雲がひとつひとつ施されています。全て異なるデザインです。

▲入口の軒下にも「雲」がありました!この施設の建設に携わった古川の大工さんたちの雲がひとつひとつ施されています。全て異なるデザインです。

▲「飛騨の匠文化館」(右側の建物)の周辺は、紅葉スポットでもあります。匠文化館の裏にある大イチョウは、朝ドラ「さくら」にも登場した木です。

▲「飛騨の匠文化館」(右側の建物)の周辺は、紅葉スポットでもあります。匠文化館の裏にある大イチョウは、朝ドラ「さくら」にも登場した木です。

- 飛騨の匠文化館さん

- この施設にいらっしゃるお客さんから「『飛騨の匠(たくみ)』って何ですか?」と質問されることがあります。高山市では「飛騨の匠」というと「家具職人」や「彫刻」のイメージが強いですが、飛驒市で「飛騨の匠」というと「大工さん」なんです。飛騨古川の大工の技をぜひご覧ください!

【おすすめ甘味】飛騨古川のソウルフード・おやつにぴったり!天ぷらまんじゅう「新名屋」

飛騨古川でおいしい「天ぷらまんじゅう」を作り続けているお店をご紹介します!

「天ぷらまんじゅう」とは、あんこが入ったまんじゅうに衣をつけて油で揚げた「天ぷら」のことです。

飛騨地方では、昔から例祭のごちそうの一つとして作られてきたもので、ごぼうやサツマイモ、山菜の天ぷらを作るついでに、天ぷらまんじゅう用のまんじゅう(地元のスーパーで販売している)に衣をつけてカラッと揚げます。子どもたちはもちろん、甘党の大人にも人気の一品です。

そんな天ぷらまんじゅうを長年作り続けているお店が古川にあります。「新名屋」さんです。

創業は1933年(昭和8年)。本業は餅屋ですが、和菓子も作っており、天ぷらまんじゅうは初代の頃から作ってきました。おいしさの秘訣は、初代が考案した秘伝の「衣」。一般的な天ぷらまんじゅうは衣が白ですが、この店のものは茶色をしています。

現在は3代目の新名さんご夫婦が先代の味を引き継ぎ、お二人で作っていて、一日に少なくても100個、多い時で200個ほど売れるそうです。

衣の味加減とあんこの相性が絶妙で、油で揚げているのでコクがあり、とてもおいしいです。小腹が空いた時におすすめ!

衣の味加減とあんこの相性が絶妙で、油で揚げているのでコクがあり、とてもおいしいです。小腹が空いた時におすすめ!

店内にイートインコーナーはありません。購入後は、お持ち帰りして高山の宿泊先でいただくのもよさそうです。

- 新名屋さん

- 飛騨古川の魅力は、人と人とのつながりが強くて、誰にでも手を差し伸べる、人との距離感が近いところですね。あと、古川祭など、みんなで一つのことに向かっていく気迫が強くて盛り上がるところですね!

【おすすめカフェ】 散策の合間にちょっと休憩・食堂喫茶どやな

飛騨古川駅と瀬戸川のちょうど中間地点にある、居心地のいいお洒落なカフェです。

飛騨古川駅から徒歩3~4分、瀬戸川や円光寺からは徒歩2~3分のところにある「食堂喫茶どやな」。2024年10月にオープンしたばかりの新しいお店です。

店名の「どやな」とは、飛騨弁で「どうですか?」と相手を気遣うときにかける言葉です。「調子はどやな?」「仕事はどやな?」などなど、そんな言葉の奥に広がる「やさしさ」「心地よさ」「あたたかさ」を感じられる場所にしたい…。そんな願いを込めてこの店名がつけられました。お店のコンセプトは「美味しい・優しい・面白い」です。

「町の大人たちや、若い人たち、地元の中高生、そして町外からこのお店に来てくださる方々が、ここでゆるく混ざり合いながら『なんか心地よい場所やな』と思ってくださり、またお店に来てくださる。これができたらいいなぁ…と思っています」と店長の関口さんは話します。

人と人とをつなぐ場所へ…。これが「どやな」さんの願いです。

真冬なのにポカポカと温かくて心地いいなぁ…と思ったら、薪ストーブが焚かれていました。身体を芯から温めてくれる、やわらかくて優しい自然の温かさです。

真冬なのにポカポカと温かくて心地いいなぁ…と思ったら、薪ストーブが焚かれていました。身体を芯から温めてくれる、やわらかくて優しい自然の温かさです。

- 店長の関口さん

- 古川の町は、ふだんは静かで穏やかできれいな町なんですが、いざ祭りになると、みんな負けん気が強くて、(少子高齢化で)人が減って、それでも「いろいろ大変やけどやるぞ!」という感じで、すごく盛り上がるんですよ。

この気概というか「この町を大事にしたい」という古川の人の信念が、ぼくはとても素敵だと感じるし、これが古川の魅力だと思っています。

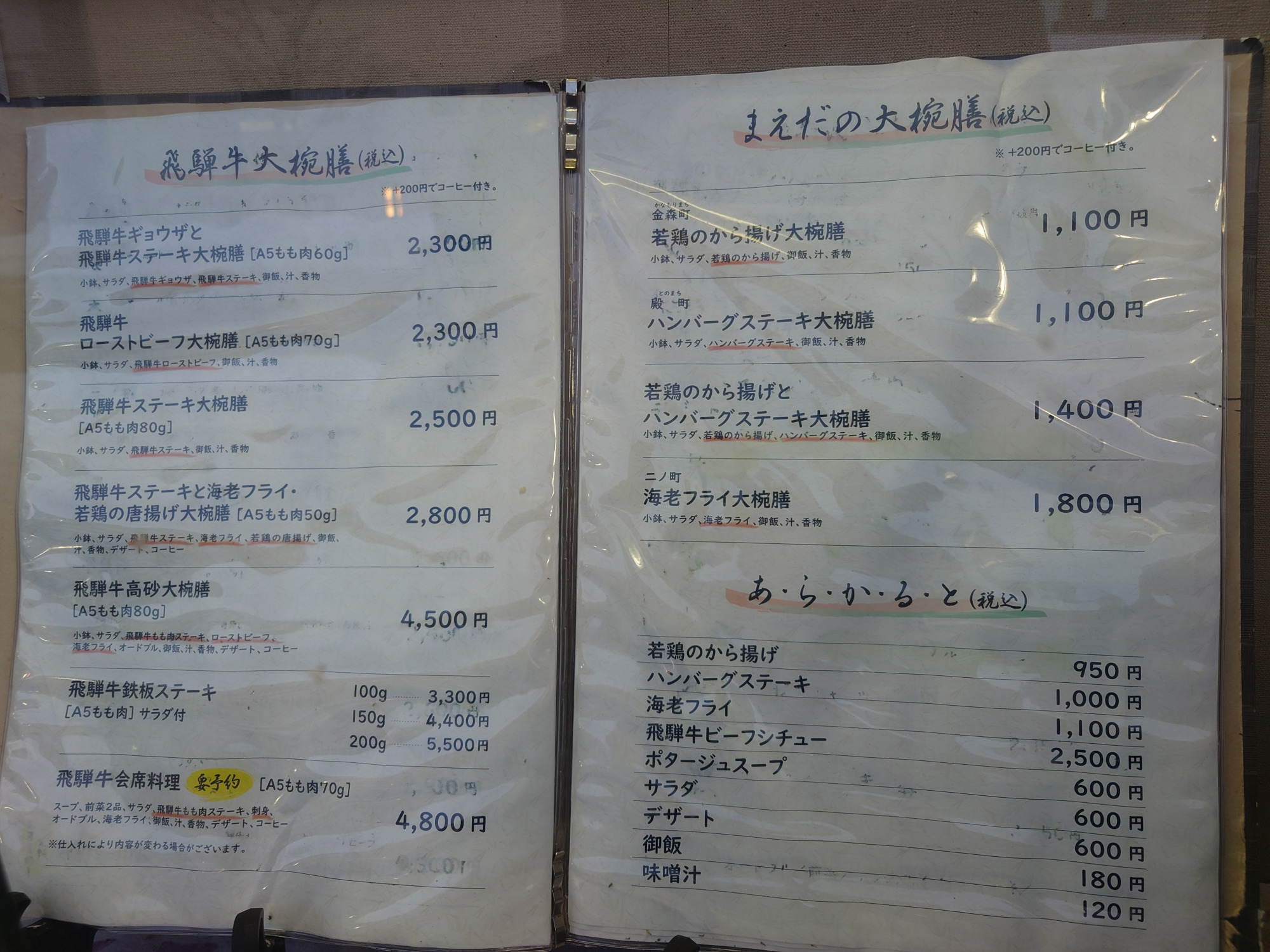

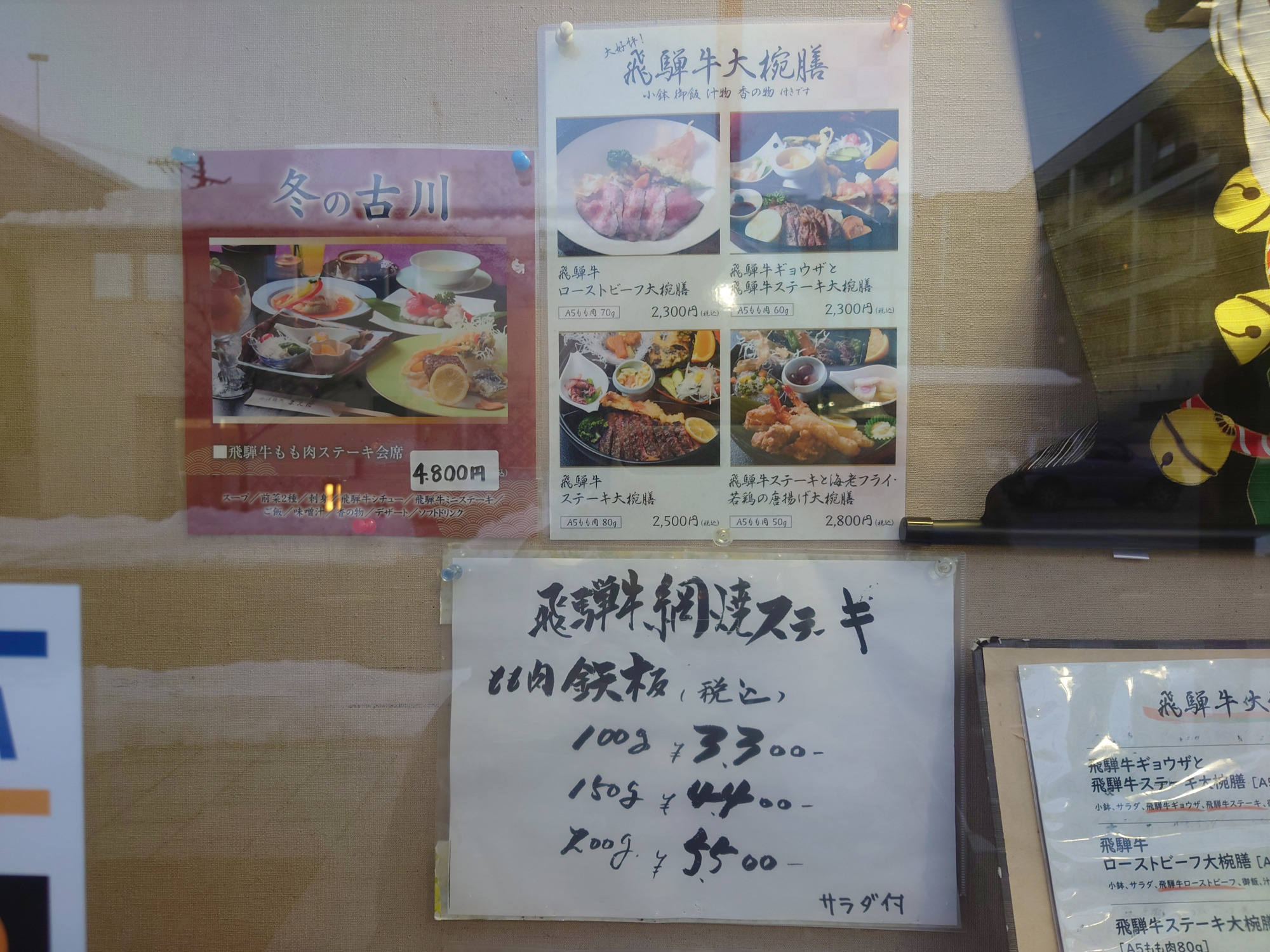

【おすすめグルメ】飛騨古川で飛騨牛を食べるならここ!西洋膳処まえだ

量より質!見た目も美しく、品よくバランスよく飛騨牛をいただけるお店です。

創業は戦前の昭和14~15年頃。先代が「前田食堂」を開業したのが始まりです。

そのため、昔を知っている古川のご年配の方々の中には、親しみを込めて、昔の名称「前田食堂」と呼ぶことがあります。

先代が始めた食堂を、二代目の今のご主人が引き継いだ際、古川に飛騨牛が食べられるお店がなかったことから、飛騨牛ステーキを専門に始められたそうです。

網焼きで丁寧に焼かれたステーキは、余分な脂が落ちてサッパリしていて食べやすく美味しいです。ご高齢の方でも安心して美味しくいただけますよ。

昔馴染みのリピーターやファンが多く、県外から高山観光に来るお客さんで、いつも必ずまえださんに寄って食事をされる方がいらっしゃるそうです。

場所は飛騨古川駅から、目の前の駅前通りをまっすぐ進んだ右手にあります。駅から徒歩で1~2分ほどです。

▲とっても美味しかったです!ごちそうさまでした。

▲とっても美味しかったです!ごちそうさまでした。

- 店主の前田さん

- 古川の魅力。古川は狭い町ですもんで、短時間で散策できるところがいいと(お客さんは)皆さん喜んでみえますね。一日でゆっくり、短い時間でも全部回れますからね。あと、古川の人は人情が厚くて、(困っている人を見たら)どこでも声をかけて、親切に教えたりするところでしょうかね。

まとめ

飛騨古川、いかがでしたでしょうか。

古川は高山と同じ飛騨地方の町ですが、高山とはまた違う文化や歴史があり、古川ならではの風情を感じました。

今回、取材で古川の方にたくさんお話をうかがいましたが、朴訥(ぼくとつ)でシャイな方が多い印象を受けました。でも、会話を続けるうちに心が打ち解けて、皆さん破顔一笑されます。この笑顔がとびきり素敵なんです。

また、私が凍結した道を歩いていて、滑って転びそうになったとき、たまたま近くにいたおばさんが「大丈夫やったかな?危ないで気を付けてな」と古川なまりの飛騨弁で心配そうに声をかけてくださり、古川の人々の温かさと人情味を感じました。

今回ご紹介しきれなかった見どころが、古川にはまだまだいっぱいあります。

飛騨古川、ふらり散策するのにとても良い町です。高山を拠点にした日帰り旅で、古川の良さをご堪能ください!

真冬の瀬戸川と白壁土蔵の前で、ハイチーズ

真冬の瀬戸川と白壁土蔵の前で、ハイチーズ

参考文献・協力

<参考文献>

- 「古川町歴史探訪」飛驒市古川町史編纂室

- 「飛驒古川金森史 ―古川町の歴史と城下町ー」飛驒古川金森史編さん委員会

- 「飛驒古川タウントレイル 町並み・まちあるき」古川まちづくり研究会

- 「マンガふるさとの偉人 飛騨高山を築いたまちづくり名人の戦国武将 金森長近」金森長近と城下町文化による地域活性化推進委員会・高山市教育委員会

<協力>

飛驒市役所 まちづくり観光課

ライタープロフィール

- シモハタエミコ

- 生まれも育ちも飛騨高山。生粋の飛騨弁ネイティブです。お車だけでなく公共交通機関で高山に来てくださった方も楽しめる観光情報を中心にお伝えします。また、ニッチなお散歩コースもご紹介します。

「町のために」と日々取り組んでいる、こうした町民同士のつきあいも、飛騨古川の魅力の根底にあると思います。

ところが30年ほど前、「じゃあ何かしよう!」と誰かが言い出して、当時の若い世代の人たちが「おはぎ」を作って門前で販売したんです。それが好評でよく売れて。

これがきっかけで、大きく変わりましたね。朝ドラ「さくら」が放送されたことでさらに火がついて、どんどん盛り上がっていき、今のような形になりました。

門外で行われているイベントについては、寺院は一切関与していませんが、「三寺まいり」を盛り上げようと町の人たちが集まって取り組み、そこに町内外から多くのお客さんが集まり、町全体が活気づいて大いににぎわうことは、いいことだなぁ…と思っています。

最後に、読者の皆さまに一言お願いします!