【高山本線 全通90周年】飛騨高山を走り抜けた蒸気機関車と高山市内の古い駅舎3駅

昭和9年(1934年)に開通した高山本線は、2024年で全通90周年を迎えました。

そこで今回は、高山本線の歴史を振り返りながら、飛騨地内を走っていた蒸気機関車とラッセル車、そして開通当時の風情を今も残している古い駅舎をご紹介します。

高山本線ができるまで

高山本線の概要とその歴史を解説します!

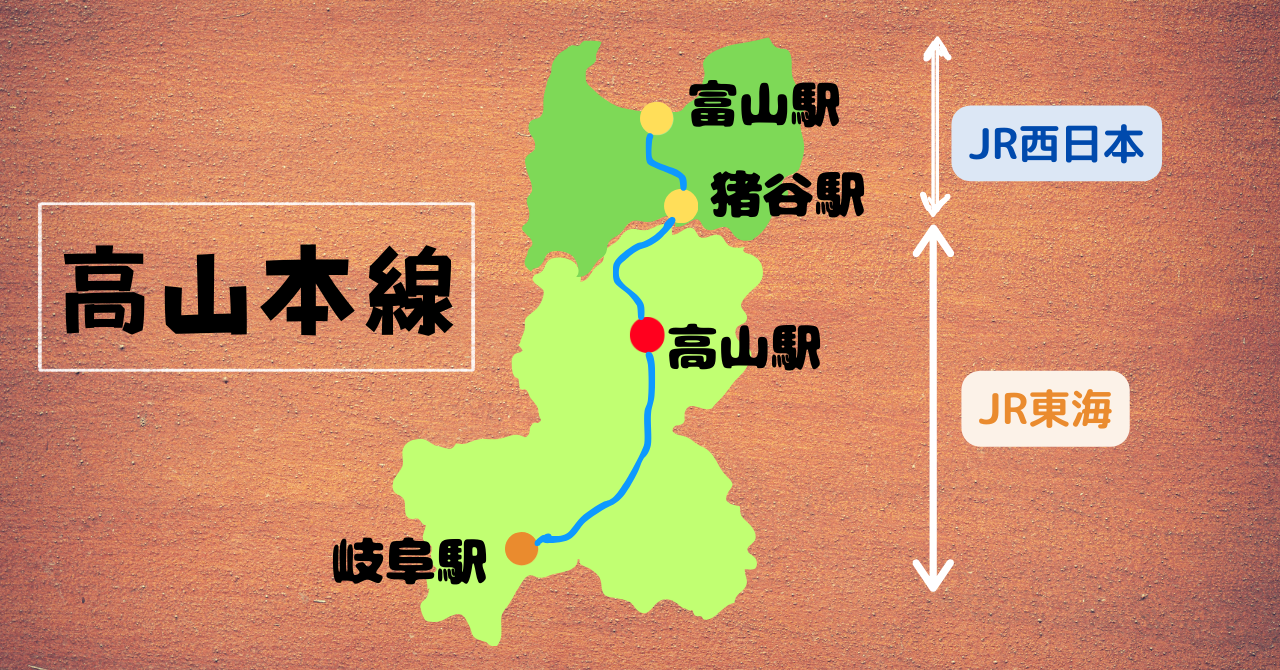

高山本線は 、岐阜市の岐阜駅を起点に、岐阜県内の美濃・飛騨を縦断して富山県富山市の富山駅へと至るJRの鉄道路線です。

岐阜駅から猪谷駅まではJR東海が、猪谷駅から富山駅まではJR西日本が管轄しています。

この高山本線が全通開通したのが、昭和9年(1934年)10月25日。今からちょうど90年前のことでした。

「飛騨にも鉄道がほしい」という声が上がり、飛騨鉄道敷設の運動が高まった明治中期。人々の願いが通じ、明治25年(1892年)に法律第四号・鉄道敷設法が交付され、その中に第二期予定路線として「飛騨鉄道」が明記されました。とはいえ、山岳地帯の飛騨地方に鉄道を引くことは容易ではなく、それ以上の話には至りませんでした。

しかし、飛騨の人々のねばり強い鉄道敷設運動によって着工の承認を得ることに成功。こうして大正8年(1919年)に岐阜駅を起点にして高山に向かう路線(高山線)の工事がスタートしました。その後、大正13年(1924年)には富山駅を起点に高山へ向かう線路(飛越線)を作る工事も始まりました。

後藤新平 鉄道院総裁が率いる視察団が飛騨各地を来訪。これをきっかけに飛騨の鉄道敷設が具現化していきました。大正6年(1917年)10月20日八幡神社社務所にて(高山本線全通・高山駅開業 60年のあゆみ」より)

後藤新平 鉄道院総裁が率いる視察団が飛騨各地を来訪。これをきっかけに飛騨の鉄道敷設が具現化していきました。大正6年(1917年)10月20日八幡神社社務所にて(高山本線全通・高山駅開業 60年のあゆみ」より)

岐阜や富山の平野部では工事が順調に進んだものの、現場が飛騨地方に延びると、各地で難工事を強いられるようになりました。特に難所だったのが、延長2,080mの宮トンネル工事です。

当時の最新機械を投入して、のべ18万人の作業員を動員。起工式ではトンネルの北側にある飛騨一宮水無神社の御神符を祀って工事の安全を祈願しました。その甲斐あってか、起工から2年2か月で、事故死者を出すことなく無事に貫通しました。

宮トンネル工事の様子(『宮村のあゆみ』より)

宮トンネル工事の様子(『宮村のあゆみ』より)

ちなみに、高山本線全体で鉄橋は184か所、トンネルは60か所あります(昭和9年10月開通当時)。今も飛騨各地に残る渓谷沿いの鉄橋や1,000mを超える長いトンネルは、当時の工事で建設されたものです。

昭和20年代の上広瀬鉄橋(『心の原景/美しき郷・国府のいまむかし写真集』より)

昭和20年代の上広瀬鉄橋(『心の原景/美しき郷・国府のいまむかし写真集』より)

工事開始から約15年の歳月が経った昭和9年(1934年)10月10日。高山駅の北方にある桜踏切付近で、岐阜方面からの高山線と富山方面からの飛越線がつながり、飛騨を縦貫する鉄道・高山本線が全通しました。明治半ばから40年以上にわたる飛騨の人々の悲願が叶った瞬間でした。

同年10月25日には、各駅で全通開通式が執り行われ、高山市内は祝賀ムード一色に染まりました。

高山駅前に作られた祝賀の杉葉アーチ(『高山本線開通・高山駅開業 60年のあゆみ』より)

高山駅前に作られた祝賀の杉葉アーチ(『高山本線開通・高山駅開業 60年のあゆみ』より)

開業した高山駅の前には巨大な杉葉アーチが設営され、多くの人が汽車を見ようと線路脇や駅に集まり、開通式当日の高山駅の乗降数は16,286名だったと記録されています。

市街地には祭り屋台が並び、花火が打ち上げられ、飛騨高山の伝統文化「飾り物展」も催され、ちょうちん行列には数千人もの市民が参加して街を練り歩きました。

高山本線を走る列車たち

宮トンネル付近で、雪煙を上げながら走行する蒸気機関車(『宮村のあゆみ』より)

宮トンネル付近で、雪煙を上げながら走行する蒸気機関車(『宮村のあゆみ』より)

無事に開通したものの、高山本線は厳しい飛騨の自然環境の中にあるため、国鉄関係者は線路の保持に多大な労力を費やしてきました。夏季は集中豪雨による水害や山崩れ、冬季は雪崩にみまわれることが多く、特に冬場は線路の除雪や列車の雪落とし等で昼夜を問わずその対応に追われました。

しかし、大自然の中を走る高山本線の蒸気機関車の雄姿は、多くの人々を魅了してきました。

戦後、時代の変化と共に「木材や木炭など物資を運ぶ鉄道」から「人を運ぶ鉄道」へと主軸が変わり、そこに「石炭から石油へ」とエネルギー改革の波も押し寄せてきました。昭和33年にはディーゼル気動車の準急ひだ号が走行を開始し、高山本線を走る列車も、蒸気機関車の時代からディーゼル車の時代へと移行していきました。

高山本線の蒸気機関車・最後の運行(『心の原景/美しき郷・国府のいまむかし写真集』より)

高山本線の蒸気機関車・最後の運行(『心の原景/美しき郷・国府のいまむかし写真集』より)

こうして昭和44年(1969年)、多くの人々に惜しまれつつも、蒸気機関車はその役目を終えて、路線から完全に引退。

その後は、無煙のディーゼル列車が主役となって高山本線を走り抜けました。

特急ひだ号 昭和59年(1984年)の様子(『高山本線全通・高山駅開業 60年のあゆみ』より)

特急ひだ号 昭和59年(1984年)の様子(『高山本線全通・高山駅開業 60年のあゆみ』より)

平成2年(1990年)には特急ワイドビューひだ号(キハ85系気動車)が登場し、観光列車として活躍。

キハ85系気動車のワイドビューひだ号(『高山本線全通・高山駅開業 60年のあゆみ』より)

キハ85系気動車のワイドビューひだ号(『高山本線全通・高山駅開業 60年のあゆみ』より)

現在は環境にやさしいハイブリッド車の新型ワイドビューひだ号(HC85系気動車)が導入され、国内はもとより世界各国からの観光客を乗せて走行しています。

令和4年(2022年)から運行を開始した新型特急ワイドビューひだ(HC85系気動車)

令和4年(2022年)から運行を開始した新型特急ワイドビューひだ(HC85系気動車)

蒸気機関車とラッセル車の実物を展示!昭和児童公園(ポッポ公園)

高山駅から徒歩7分。高山本線を走っていた機関車の実物を見学することができます。

高山駅西口(白山口)から歩いて7分のところにある昭和児童公園(通称・ポッポ公園)。ここには、高山本線を走っていた蒸気機関車とラッセル車(雪かき車)が展示されています。

こちらは貨物列車用9600形機関車・19648号です。

大正6年(1917年)12月に川崎造船所で造られ、最初は名古屋機関区に配属されました。その後、敦賀・直江津・天王寺・美濃太田・稲沢・高山・富山の各機関区に配属されて各路線で活躍しました。高山に配属されていたのは昭和14年(1939年)12月から昭和25年(1950年)3月までの約10年間です。最終配属地の富山にて昭和45年(1970年)3月19日に廃車となりました。

その後、この機関車は同年3月末に高山市が国鉄から無料貸与されることとなり、こうして公園内で展示されています。

こちらはラッセル式100号形雪かき車・キ132号です。

昭和9年(1934年)12月に国鉄浜松工場で造られ、高山客貨車区に配置されました。当時は最新鋭のラッセル車で、誕生から約45年間にわたって飛騨と越中の豪雪地帯(飛騨小坂~高山~笹津(富山県))の線路の雪をかき続けました。昭和55年(1980年)月に廃車。その後、公園内で機関車と並んで展示されています。

公園で余生を過ごすことになったこの2車は、元国鉄職員OBによる「九六会」「雪臨会」の皆さんによって、長きにわたって清掃管理されてきました。

しかし令和2年(2020年)、高齢化によって九六会・雪臨会は共に解散。現在は有志団体「ポッポ九六会」が先輩方の意思を引き継ぎ、清掃活動を行っています。

こうした人々の尽力によって、今も当時の雰囲気さながらに美しい状態で保存されています。

機関車の前で「はいチーズ!」

高山市民にとってこの機関車は、子どもの頃から親しんできたので愛着があります。機関車の前に立つと、その大きさと重量感に圧倒されます。

高山市民にとってこの機関車は、子どもの頃から親しんできたので愛着があります。機関車の前に立つと、その大きさと重量感に圧倒されます。

昭和児童公園(ポッポ公園)の中の様子

- シモハタエミコ

- 市街地にありながら、のんびり穏やかに過ごせる公園です。小さなお子さん連れにおすすめのスポットです!

開通当時の風情を今に残す、昭和レトロな駅舎3駅

高山市内に残る「古い駅舎」をご紹介します!

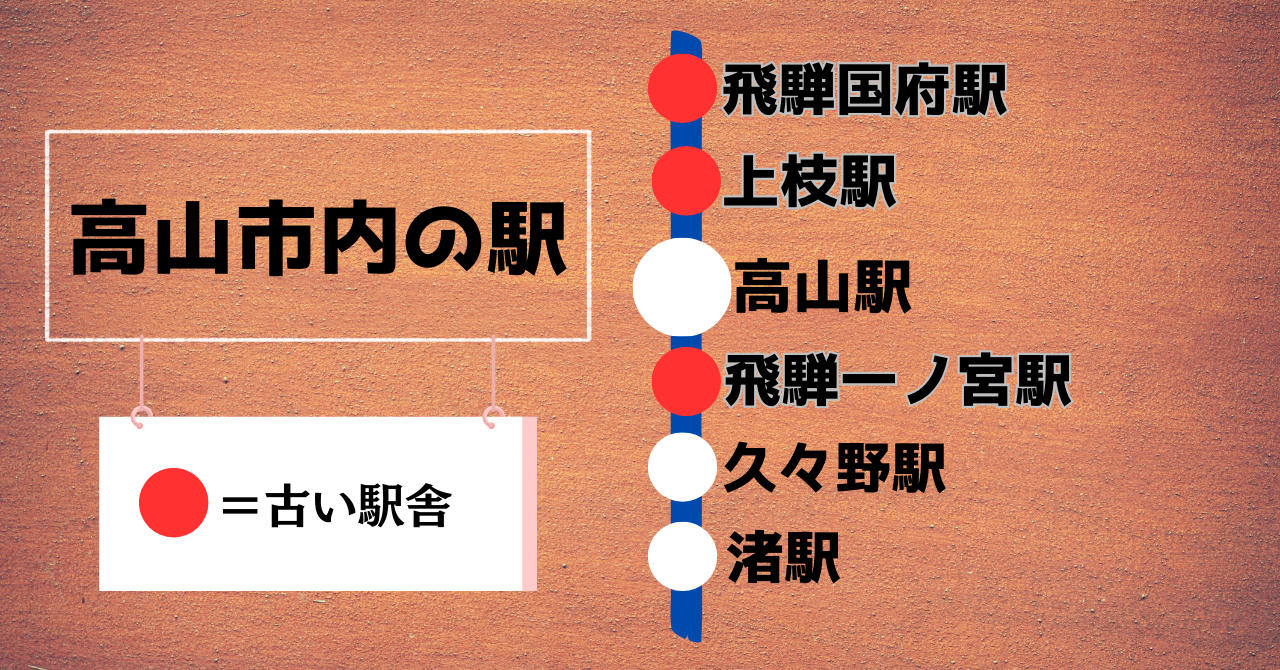

高山市内には高山本線の駅が6か所あります。岐阜方面から、渚(なぎさ)駅・久々野(くぐの)駅・飛騨一ノ宮駅・高山駅・上枝(ほずえ)駅・飛騨国府駅です。

その中でも「飛騨一ノ宮駅」「上枝駅」「飛騨国府駅」は、高山本線開通当時に建てられた駅舎の雰囲気をそのまま残していて、今も使われています。これらの駅舎を順番にご紹介します!

古い駅舎① 飛騨一ノ宮駅

【開業】昭和9年10月25日

近くにある飛騨一之宮水無神社にちなんで、駅舎の入口の屋根に「千木(ちぎ)」が設置されています。また、駅広場の片隅には、宮トンネル工事の際に安全祈願のため祀られた水無神社の小さな祠が残っています。

『宮村史』によると、飛騨一ノ宮駅開設により駅前通りは繁華になったとあります。駅が開業した翌年の昭和10年(1935年)9月には、駅前通りにて鉄筋コンクリート製の「一ノ宮橋」が完成し、飛騨一ノ宮駅から水無神社へ向かう多くの参拝者が往来しました。

- シモハタエミコ

- 飛騨一ノ宮駅の真裏には、桜の古木で有名な「臥龍桜」があります。駅舎の中を通って臥龍公園へ行くことができますので、ぜひ立ち寄ってみてください。

古い駅舎② 上枝駅

【開業】昭和9年10月25日

「上枝」と書いて「ほずえ」と読みます。昔ここは上枝村だったため、駅名が「上枝駅」になりました。(ちなみに上枝村は、昭和18年(1943年)に高山市と合併し、現在、駅舎がある場所は高山市下切町です)

『上枝村史』によると、高山駅と飛騨国府駅の間のどこに駅を置くかで議論が交わされ、当時の上枝村の村長や村当局・有志が駅の誘致で猛運動をおこし、現在の場所に決まったとあります。高山本線開通式には、上枝駅前で村内各神社合同奉告祭を厳かに行い、祝賀会を催して喜びの祝杯をあげました。

- シモハタエミコ

- 駅舎の中を覗くと、木製の小さな機関車の模型が飾られていました。駅の周囲はのどかな住宅街です。

古い駅舎③ 飛騨国府駅

【開業】昭和9年10月25日

桜のまちにふさわしく、駅舎の周りに桜の木が植えられていたため、満開の桜と古い駅舎の風景が評判になり、平成8年(1996年)のJR東海のテレビCM「高山・飛騨路の春」で紹介されたことがあります。

『国府町史』によると、飛騨国府駅が開業した日から3日間、駅がある広瀬町区で祝賀会が盛大に執り行われました。お祝いの打ち上げ花火があがり、各地区有志による余興が繰り広げられ、国府町の伝統芸能・金蔵獅子が舞われたそうです。

- シモハタエミコ

- 飛騨国府駅のすぐ目の前にある「こくふ交流センター」の1階ロビーには、国府駅裏にあった亀塚古墳(現在は国府小学校)から出土した甲冑が展示されています。国内でも数少ない貴重なものですので、ぜひご覧ください!

駅舎見学のお土産に「キンゾー」グッズはいかが?

国府町まちづくり協議会が製作販売している、ここでしか買えない完全オリジナルグッズをご紹介します。

飛騨国府駅から徒歩1分のところにある「こくふ交流センター」で、下の缶バッチが販売されています。よく見ると「HIDA KOKUFU STATION(飛騨国府駅)」「OPEN 1934」と記されています。

この缶バッチは、飛騨国府駅の開業90年を記念して、国府町まちづくり協議会の活動の一環として作られました。

こくふ交流センター2階にある「国府町まちづくり協議会事務局」で購入することができます。

缶バッチに描かれている天狗のキャラクターは「キンゾー」といいます。国府町のイメージキャラクターとして令和3年(2021年)に生まれました。

ちなみにキンゾーのモデルは、国府町の伝統芸能「金蔵獅子」の金蔵です。

金蔵獅子(きんぞうじし)は、天狗面の男神(金蔵・きんぞう)とお福面の女神(おかめ)が田畑を荒らす獅子を退治するというストーリー仕立ての獅子舞で、岐阜県の重要無形民俗文化財に指定されています。

国府町広瀬町の例祭で舞われる金蔵獅子。左側の天狗面が金蔵です。

国府町広瀬町の例祭で舞われる金蔵獅子。左側の天狗面が金蔵です。

キンゾー誕生のきっかけはコロナ禍でした。

緊急事態宣言により、全ての活動が中止に追い込まれていた最中、国府町の若者有志が「何かできることはないか?」と模索して始めたのが、国府町のイメージキャラクター作りでした。市内在住者に向けて案を募集し、多数の応募の中から「金蔵獅子」をモデルにしたキャラクター「キンゾー」に決定。令和3年(2021年)5月に国府町民にお披露目してデビューを飾りました。

キンゾーは国府町の広報や観光PR活動で広く使用されるようになり、国府町のシンボルとして町内の活動やイベント等にも用いられています。

国府町内の桜野公園にて。観光協会が設置する提灯にキンゾーが描かれています。

国府町内の桜野公園にて。観光協会が設置する提灯にキンゾーが描かれています。

今は「まちづくり活動」の一環として町内の若者有志や国府中学校の生徒たちも参画しながら、国府町まちづくり協議会が中心となってグッズの企画や作成を行っています。得られた収益は、国府町まちづくり協議会の活動費等に充てられています。

全部で6品。ただ今販売中のキンゾーグッズをご紹介します!

※お支払いは現金のみです。

※通販はありませんので、現地までお越しください。

▼お問い合わせ・グッズ購入はこちら

国府町まちづくり協議会 事務局

【住所】〒509-4119 岐阜県高山市国府町広瀬町880-1 こくふ交流センター2階

【公式HP】国府町まちづくり協議会(公式サイト)

【開業時間】9:00~21:30

【休業日】第2・第4月曜日/祝日の翌日/年末年始

こくふ交流センター。館内1階には、図書室(高山市図書館 国府分館)や高山市役所 国府支所があります。

こくふ交流センター。館内1階には、図書室(高山市図書館 国府分館)や高山市役所 国府支所があります。

国府町まちづくり協議会事務局。キンゾーグッズご購入の際は、こちらの窓口でお問い合わせください。

国府町まちづくり協議会事務局。キンゾーグッズご購入の際は、こちらの窓口でお問い合わせください。

- シモハタエミコ

- 私のイチオシは「缶バッチ」と「トートバッグ」です。とってもかわいいキンゾーグッズ。旅の思い出&駅舎見学の記念におひとついかがですか?

今回ご紹介したスポットはこちら

Google Mapの読み込みが1日の上限回数を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください

参考文献

・「宮村史」編集・岩井正尾/発行・宮村教育委員会

・「上枝村史」上枝村史編纂委員会

・「国府町史 通史編Ⅱ」国府町史刊行委員会

・「宮村のあゆみ」宮村

・「町政施行40周年記念事業 心の原景 美しき郷・国府のいまむかし写真集」国府町

・「高山本線全通 高山駅開業 60年のあゆみ」飛騨高山観光協会

・「高山線の60年」写真・田中泰三/解説・道下淳(郷土出版社)

・「高山市民時報 縮刷版22 昭和45年」高山市民時報社

ライタープロフィール

- シモハタエミコ

- 生まれも育ちも飛騨高山。生粋の飛騨弁ネイティブです。お車だけでなく公共交通機関で高山に来てくださった方も楽しめる観光情報を中心にお伝えします。また、ニッチなお散歩コースもご紹介します。